编者按:时值建党百年,为实现党建联动区域化、促进党史教育机制化,上海外国语大学与上海龙华烈士陵园举办签约共建仪式,开展建党百年专题活动,引导广大青年在学思践悟中传颂先辈故事、坚定理想信念。上外英院龙陵青年志愿服务队从译介角度进行实践,讲演中国共产党人的革命故事,积极推广文化译介新理念,助力红色文化“走出去”。

故事很短,岁月很长,左联先辈感人故事与英华青年生动讲述的相遇相融,造就了一场点燃时代青年力量的隔空对话。这些故事充分展现了英烈们的初心使命,蕴藏着我们党“从哪里来”的精神密码,标示着我们党“走向何方”的精神路标。

1930年3月2日,鲁迅由冯雪峰、柔石陪同,走出景云里弄堂,去往数百米开外的上海中华艺术大学。下午两点,中国左翼作家联盟成立大会召开,宣告中国共产党领导的第一个革命文学组织诞生。自此,以鲁迅为旗手的中国左翼文化运动蓬勃开展,中国革命史和中国现代文学史翻开新篇章。

在《中国无产阶级革命文学和前驱的血》中,鲁迅先生写下:“中国无产阶级革命文学在今天和明天之交发生,在诬蔑和压迫之中滋长,终于在最黑暗里,用我们同志的鲜血写了第一篇文章。”令他未曾想到的是,这浇灌革命之花的热血,由鲁迅先生最珍视的青年好友贡献,而柔石便是其中的一员。

柔石本名赵平复,1928年6月,他从浙江宁海来到上海。经友人王方仁、崔真吾介绍,他到景云里23号,拜见了仰慕已久的鲁迅先生。柔石向鲁迅叙说当年在北大聆听先生讲授《中国小说史》的情景,并拿出自己创作的《旧时代之死》书稿,恭恭敬敬地呈请鲁迅指正。

鲁迅一开始就喜欢上了这个诚恳质朴的青年,他慨然应允审阅书稿,这使柔石欣喜万分。这是柔石唯一的一部长篇小说,鲁迅读后,赞之为“优秀之作”。在鲁迅的指点下,一两年内,柔石发表了多篇小说和散文,因其格调清新,他的作品赢得众多读者的喜爱。

后来,柔石又在鲁迅的引荐下,承担起《朝华》和《雨丝》两份杂志的编辑工作。他一个人任劳任怨,默默苦干,同时还发表了大量创作和翻译作品,赢得了鲁迅极大的理解与信任。

鲁迅说,柔石是他“一个唯一的不但敢于随便谈笑,而且还敢于托他办点私事的人”,有时候还尊称柔石为“赵公”。那段时间,柔石成为鲁迅从事革命文学活动的得力助手,这也是他一生中最愉快、最充实的日子。

1931年2月7日夜,在原国民党淞沪警备司令部看守所(今龙华革命烈士纪念地)响起了罪恶的枪声,柔石、冯铿、殷夫、胡也频、李伟森五名左联成员与其他19名共产党员被国民党当局拖至龙华监狱后面的空地,还未等他们反应过来,一排排子弹便从隐藏在一旁的建筑中射出。这一幕正是“左联五烈士”就义的场景。

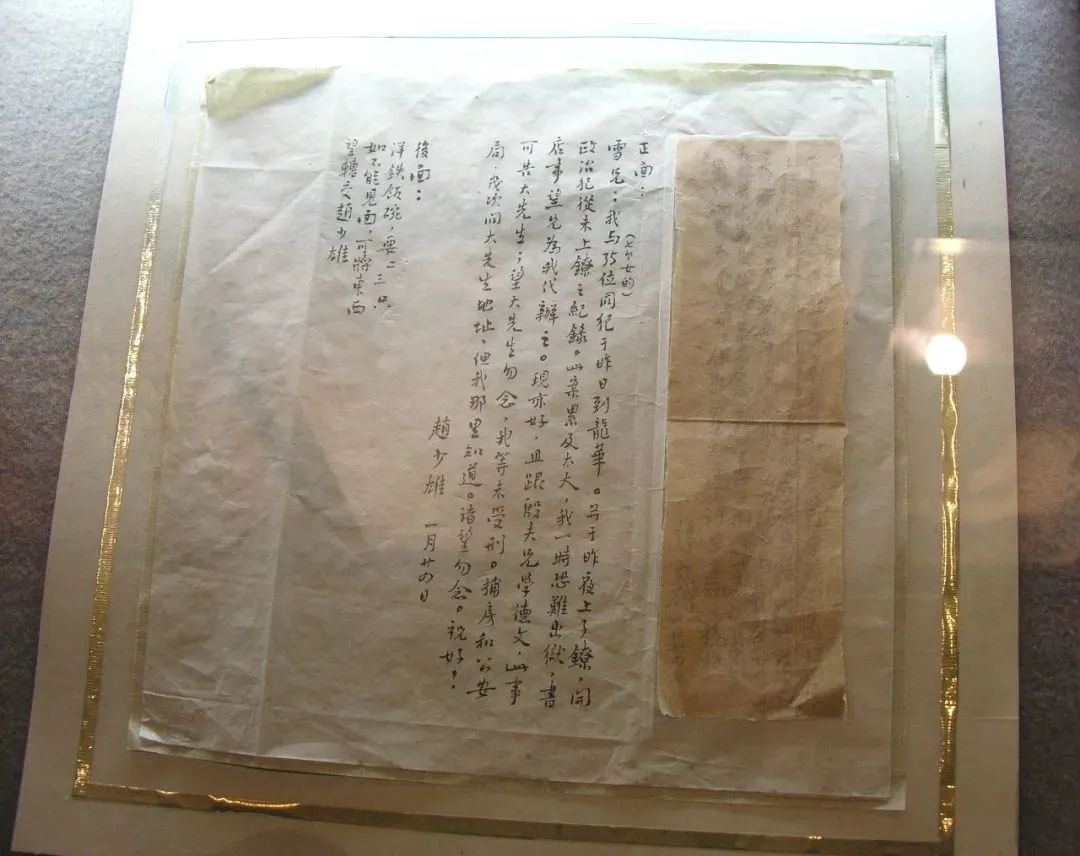

柔石被捕后给鲁迅的信

1933年2月,在春寒料峭的夜色中,两年前发生的那一幕又在鲁迅的心中荡起波澜,令他沉浸在悲愤交加的情绪里,无法自拔。

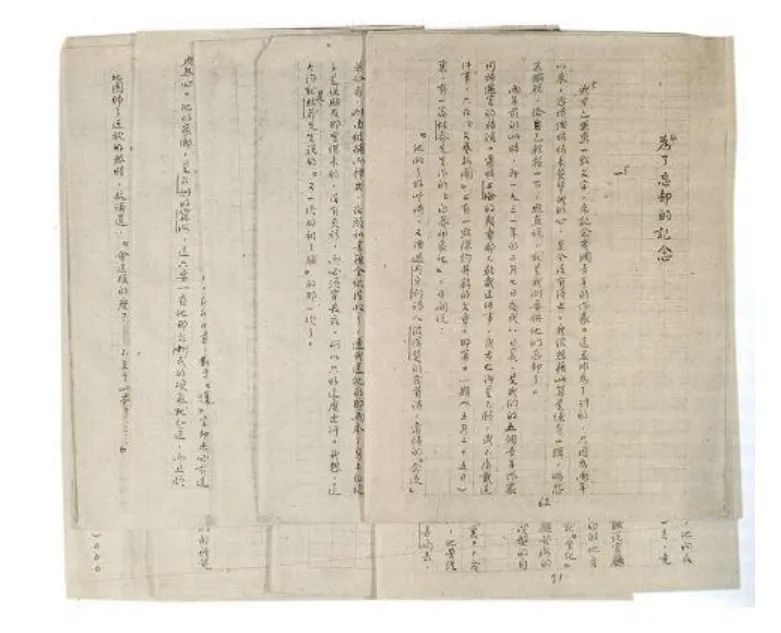

《为了忘却的纪念》手稿

“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,为了纪念左翼作家联盟中五位青年作家的牺牲,鲁迅先生在其著名杂文《为了忘却的纪念》中吟诵着这首血泪之诗。在写下“我沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年”的同时,他预言——将来总会有记起他们、再说他们的时候。

是的,我们会记起他们,我们会重述他们的故事。90年过去了,中华大地上青春的身影往来如织。而我们在这里,追寻另一种殷红壮丽的青春。

一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。中华民族是英雄辈出的民族,新时代是成就英雄的时代。暮雪朝霜,毋改英雄意气。在这个夏天,我们缅怀英雄、崇尚英雄、关爱英雄、学习英雄、争做英雄。因为我们知道,对英雄最好的纪念,就是英雄辈出。对历史最好的纪念,就是创造新的历史。