中学时期的一个国庆节,我随家人来到青海班玛体验红色文化。群山巍峨、秋意绵绵。看着当地藏族同胞为了表达对长征红军的怀念,由子木达沟改称的“红军沟”,以及后面的红军亭、红军哨所、红军桥、红军墓、红军泉……听着因长征而流传下来的动人歌谣:“红军走了,村寨空了。村寨空了心不焦,心焦的是红军走了……”回想着红军长征那段艰苦却伟大的岁月,内心感慨万分,战争的残酷,让我们更加珍惜今天的和平。

红军泉

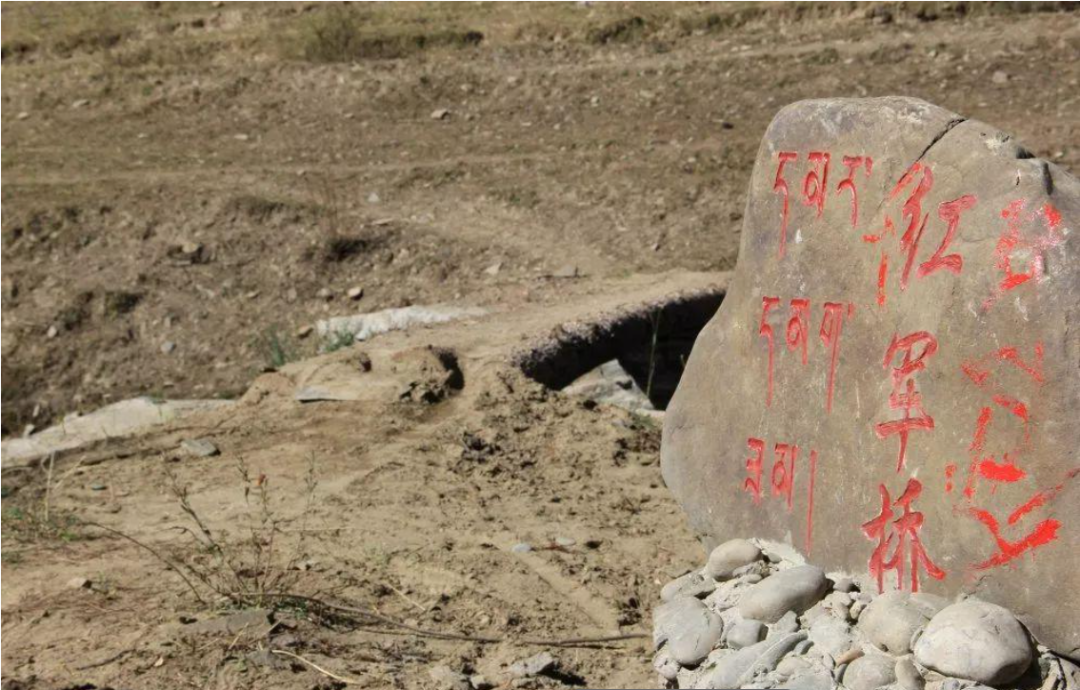

红军桥

红军墓

红军亭

背景

1936年6月底,因南下政策的失败以及红二、 四方面军广大红军指战员强烈要求北上抗日的呼声,张国焘不得不放弃“第二中央”,同意率部北上。7月初,根据红军总部和红四方面军总部的部署,红二、四方面军编为左、中、右三个纵队,分别从甘孜、炉霍、绥靖等地出发北上,向中共中央所在地陕甘宁一带前进。

左纵队则在红军总部的率领下由红四方面军的第四军第十师、第十一师,第三十军,骑兵师以及二方面军的第二军、第六军、第三十二军组成,人数多达三万余人,后经东谷、西倾寺到达了青海班玛县境内。

时间

1936年6月底7月初,红军左纵队北上行军,其间分为四支部队前进,途径青海省班玛县并停留了24-25天。

目的

宏观:北上抗日。

微观:

1. 探路

红军来到青海班玛最主要的原因是李先念率领的红军先遣军探路的结果。

1936年6月,红军北上是确定了,分三路北上也是确定了的,但红军北上左纵队如何走,走哪条线路开始并没有确定,朱德等将这一任务交给了李先念率领的先遣军。李先念的先遣军对从西倾寺或让倘到阿坝路状进行认真研究后得出了走绒玉、作木沟到阿坝的路要好走得多的结论,并将这一判断报告给了红军总部。于是,红军总部命令所有左纵队红军走这条路。这也是红军大部队来到班玛的主要原因。

“其先头须查报西倾寺或让倘到阿坝路状,再定前进路线。”

——在李先念率领的先遣军出发前的6月25日《朱德、张国焘关于北进行动部署致徐向前电》

2. 筹粮

红军左纵队需要先遣军探路的主要原因是因为从甘孜到阿坝要经过渺无人烟、空气稀薄、气候变化无常、没有道路的茫茫水草地,且部队在出发前已面临粮食不足的现象,行军途中部队也急需得到给养补充。当部队到达四川与青海交接的西倾寺时,部队连续数日的水草地行军已相当疲惫,再加上部队已完全断粮,战士们只能靠野菜、草根充饥。于是,决定改变行军路线,取道青海班玛,边筹粮,边北进。

“先念、 世才率卅军骑兵师迅由王楼今王柔出阿坝主要任务为筹粮。”

——7月8日《朱德、张国焘关于向松潘、包座进军的部队区分致徐向前、陈昌浩、李先念电》

“先头部队虽然来了很大的动员,节省了不少的牛羊,但因看守不周逃跑了一些, 还有被番民抢去了一些。”

——甘泗淇于12月19日写的《与四方面军的会合到通过草地》的总结

红军左纵队在班玛的行军路线

由于左纵队中的行军时间并不一致,以下部队按行军的先后列出。

1. 李先念率领的左纵队先遣部队

西倾寺(四川)→鱼托寺(四川)→唐摇沟(青海) →绒玉(青海)→王柔(青海)→丁果(青海)→亚尔堂(青海)→作木沟(青海)→阿坝(四川)

2. 朱德、张国焘、任弼时率领的红四方面军的三十军八十八师、四军十师和十一师、红军总部

甘孜、东谷等地出发(四川)→西倾寺(四川)→绒玉(青海)→王柔(青海)→哑龚(公)寺(青海)→作木沟(青海)→阿坝(四川)

3. 红二方面军六军和三十二军

唐摇沟(青海)→西倾寺(四川)→鱼托寺(四川)→绒玉(青海)→王柔(青海)→丁果(青海)→亚尔堂(青海)→作木沟(青海)→阿坝(四川)

4.红二方面总部以及二军跟随红二方面军六军和三十二军

红军部队纪念碑

长征精神

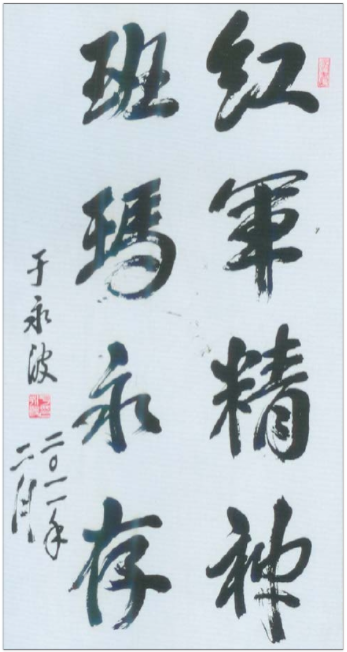

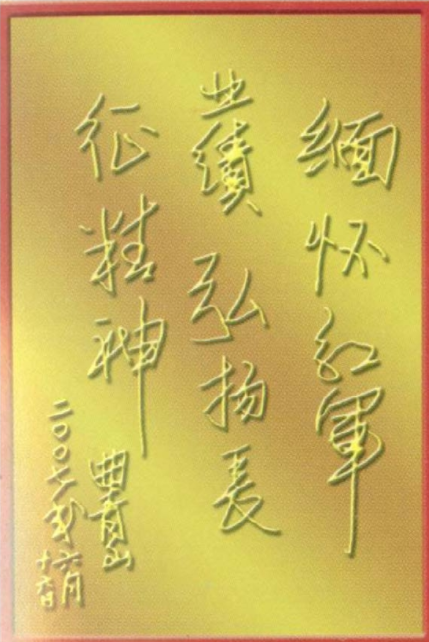

原总政治部主任于永波上将题词

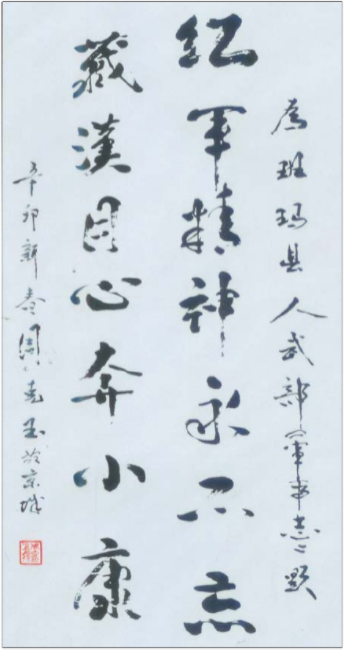

原总后勤部政委周克玉上将题词

时任青海省副省长吉狄马加同志题词

时任青海省委常委、宣传部长曲青山同志题词

1. 革命理想信念高于天的精神

这是红军在困境面前砥砺前行,忠于信仰、献身理想、不惜付出一切牺牲的执着坚守。

班玛地区环境恶劣、生活异常艰苦、没有革命基础,行军途中粮食成为困扰红军生存的大问题,部队极度疲劳,常常不能完成行军计划。从众多红军将领的日记、回忆录、访谈中就能体会到红军长征经过青海班玛地区时所面临的困境。

“挖野菜、草根充饥,有的误食毒菜、毒草以后,全身浮肿,中毒身亡。到了后来,连野菜、草根也采不到了,甚至连皮带、枪带、皮鞋、马鞍也火烧水煮着吃了,有的甚至到牛粪里去拣那些牛没有消化的粮粒。”

——红二方面军副总指挥萧克在《红二、六军团会师前后》中回忆从甘孜出发后的部队困境

红军长征途经绒玉时正值盛夏,豌豆等农作物可以直接食用,但他们没有乱拿群众的东西和寺院里的贡品,仍然坚持挖野菜、拣食牛羊骨、臭尸(动物尸体)熬汤充饥。在极其困难的条件下,仍然竭尽全力拿出钱物救济当地生活贫困的群众。并且部队领导在藏族红军战士陪同下,逐家逐户对宗教领袖和贫苦群众进行看望和慰问。也因此红军打动了班玛人民,消除了人们心中的戒备,人们也主动献出大量赖以生存的生产、生活资料帮助红军。

“驻军到班玛县吉德寺、班前寺和玛可河两岸的群众碉楼里筹措粮草,部队人数上万。当时由于红军队伍严格执行‘三大纪律八项注意’,并通过红军中的藏族战士做宣传解释工作,跑到密林里的群众很快从山林中陆续返回家园,帮助红军筹粮,买牛羊,救护伤员,俨如亲人一般。”

——曾任山东省军区司令员的尹特辉将军回忆

2. 坚决维护中华民族根本利益的精神

这是红军把中华民族根本利益看得高于一切,坚信正义事业必然胜利的精神。

红军长征在班玛期间,通过张贴、散发各种宣传品,为当地藏族群众演出《北上抗日》、《我当红军去》、《扩大红军歌》等喜闻乐见的街头剧、活报剧节目,向班玛人民道出了中华民族所面临的危机,指明少数民族斗争的出路唯有团结起来共同抗日,才能救中国的革命道理,号召群众参加红军抗日,为藏族群众留下深刻印象。在白玉寺的大山石壁上,迄今还留有“拥护红军”“响应北上抗日反蒋”的标语。

3. 严格执行群众纪律和民族宗教政策的精神

这是红军严格执行群众纪律和民族宗教政策的精神。

红军进入藏区坚决执行党的纪律和民族宗教政策。发布了多项指示及文件,例如《告川西北藏彝民族书》、《告回番民众》等。

当时班玛地区处于封建社会初期阶段,生产力极低,藏族群众深受农奴社会剥削压榨,生活非常困难。红军为了减轻他们的生活压力,住宿时首先选择到拥有较多僧舍的寺院。向寺院借住房屋时,都是先取得寺院活佛、管家同意,需要的牛羊、粮食、柴草都是用银元与僧众公平交易得来。红军借住阿什姜贾贡寺时,有战士误将布制《大藏经》铺在地上当被褥御寒,第二天清晨被部队首长发现后狠狠地批评教育了他们,并向寺院活佛表达了歉意。借住阿什姜贾贡寺的一个小战士好奇摸了铜佛像而受到部队首长的批评教育,让寺院的喇嘛们很受感慨说: “我们从来没见过这样好的军队”。

红军还借住过不少寺院,包括吉德寺、吾扎寺、班前寺、白扎寺、灯塔寺、然牙寺等,并在班前寺子合山、扎洛山等处修建哨所,其遗迹至今尚能辨认红军在吉德寺休整时,经寺院活佛同意在院墙上书写的标语,向藏族群众宣讲党的抗日救亡主张、民族政策和宗教政策。

4. 同人民群众患难与共、鱼水情深的精神

这是红军保持同人民群众血肉联系,赢得人民群众信任与拥护鱼水情深的精神。红军纪律严明对群众秋毫无犯的行为,令当地藏族群众消除戒备心理纷纷邀请红军在自家同吃同住,积极协助红军筹集粮草、燃料、军需。帮助红军救治伤员、抬担架、当翻译和向导这样的例子屡见不鲜。

亚当旦洛资助红军像

由于不适应高原气候加上严重的饥饿,许多红军指战员牺牲在班玛地区。

“七月二十二日,一日雨雪,仅六师抵达绒玉之夜,即死亡一百四十人。为了北上抗日,许多红军战士口里含着野菜光荣牺牲在草地上。”

——《红二方面军战史》

“距阿坝一天之程有个绒玉,当时李伯钊团长让我们在这里停留一夜,为二方面军六师演出。记得黄昏时,我们为六师唱了七支歌,跳了四支舞,演了一个小戏。部队的欢笑声使平静的草地变成了澎湃的海洋。我们在六师住了一夜。第二天起床时,我们这十六个人的小组,有四名同志停止了呼吸。”

——红二方面军文工团的同志回忆

红军长征途经班玛地区牺牲了大量指战员,大部分遗体被红军就地安葬,虽然“军、师、团的先头部队组织了掩埋队,总是未埋完”。还有一些红军将士由于掉队、伤病等其它原因,部队没能安葬他们,当地藏族群众就按照汉族的习惯精心安葬了这些烈士,谱写了一曲军民鱼水情深的赞歌。

班玛解放后,遗留下的红军将士灵骨被迁移到红军亭附近集中安葬,修缮后的红军墓被保护起来供人们瞻仰,前来悼念祭奠者络绎不绝。

红军走后当地群众为表达对红军的怀念之情把红军走过的子木达沟叫“红军沟”,红军进入子木达沟走过的桥叫“红军桥”,红军书写“北上响应全国,抗日反蒋斗争”的标语被保护起来,修建了“红军亭”,还有红军泉、红军路、红军哨所、红军营地等也都被精心保护起来。当地群众还把红军使用过留下的行军锅、铁镐、马鞍、手榴弹、苏区纸币等精心保存起来,解放后陆续献给文物保护单位。

深远影响

1. 红军长征部队经过青海,改变了红军长征“长驱二万五,纵横十一个省”的结论,而是长征途经了十二个省; 在青海,红军与马家军发生了战斗,严格执行三大纪律、八项注意和党的民族政策,展开抗日宣传工作,博得了群众的认识、理解和拥护,第一次在青海大地上播下了革命的种子,产生了重大而深远的影响。

2. 在绿水青山的班玛大地上,当地群众心怀下游生态,克服困难、自力更生,在脱贫致富的道路上不断前行。这就是长征精神在班玛薪火相传的真实写照。截至2018年,班玛县藏雪茶公司通过藏茶收购带动当地牧民增收130万元,其中贫困户800人平均每人增收1300余元。同时以产业承包经营的模式,带动全县32个行政村503户1808名“建档立卡”贫困户户均年增收2982年。

藏雪茶产品

3. 今天班玛县是全国民族团结进步创建活动示范单位、全省民族团结进步先进集体、全省双拥模范县。红军沟革命遗址是全国爱国主义教育示范基地、全国民族团结进步教育基地、全国红色旅游经典景区、全国重点文物保护单位,青海省长征精神传承教育基地,目前国家和省州52家单位先后在红军沟挂牌成立党性教育基地。

红军沟纪念馆