今年是中国共产党成立一百周年,回首百年峥嵘路,学习党史守初心。

今天我们将接过“@华东理工大学”的接力棒,为大家讲述上海外国语大学的红色故事。

01

百废待兴 攻坚克难

1949年,新中国刚刚成立,一穷二白,百废待兴。彼时,以苏联为首的社会主义阵营愿意帮助我们进行经济建设,急需大量俄语人才,但上海各大学均以英语教育为主,俄语教育及人才十分匮乏。时任上海市长的陈毅找到了著名翻译家、社会活动家姜椿芳任筹备校长。

图.01 建校初期的校园

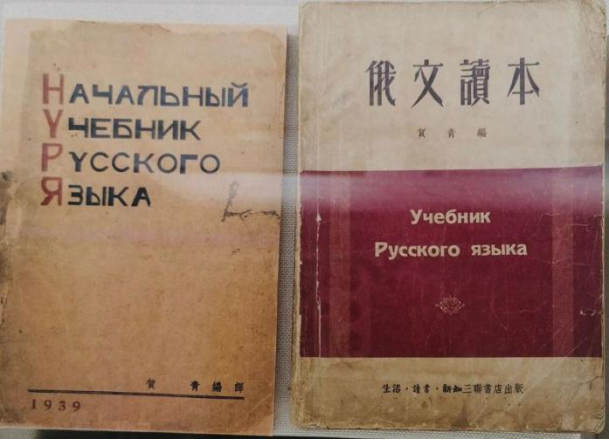

当时没有场地,姜校长带领全校师生重新规划校园,一起动手平整操场,种植绿化,填平水沟,修补宿舍;没有教师,姜椿芳运用社会关系聘请国内的俄语专家,通过苏侨协会招聘了一些有经验的苏侨教师;没有教材,姜椿芳拿来自己以前编写的《俄文初级读本》和《俄文读本》应急。上海外国语大学的前身——上海俄文学校从筹备到开学只用了2个多月,在新中国高校创建史上创下了奇迹。

图.02 姜椿芳校长编写的《俄文读本》

初创时期学校生活艰苦,但学员们胸怀祖国,充满革命理想主义与奋斗激情,寒窗苦读,速成俄语翻译人才,奔赴国家急需岗位。

02

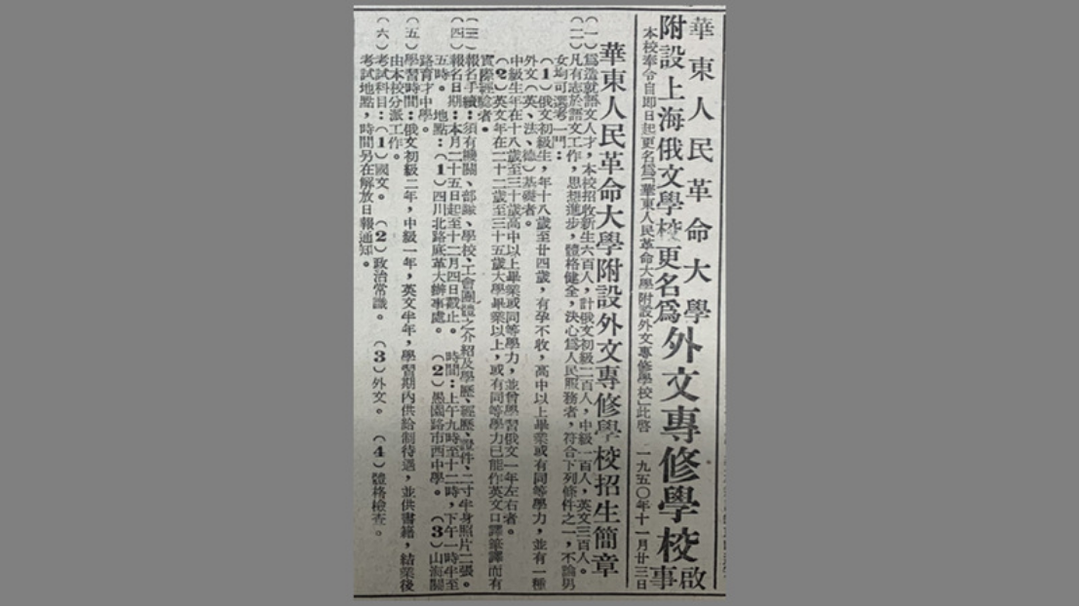

抗美援朝 保家卫国

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。因当时在朝抗战的部队急需英语翻译人才,根据国家形势所需,华东人民革命大学附设上海俄文学校在陈毅市长的指示下,拟在原有俄语专业的基础上增设英文班,并于1950年11月23日在《解放日报》同时刊登了更名为“华东人民革命大学外文专修学校”的启事与招生简章。最终录取了有英文基础的学员共计90名。

图.03 刊登在《解放日报》上的更名启事及招生简章

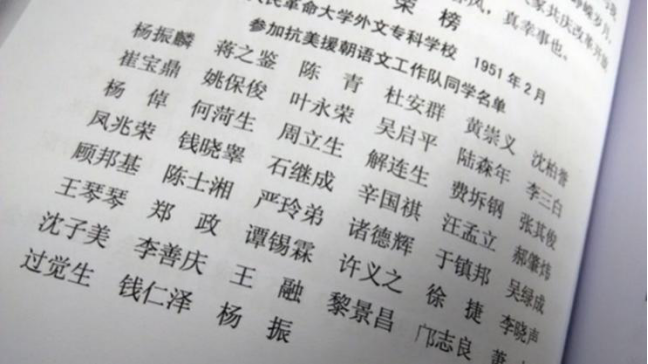

在给学生进行一段时间的英语强化训练后,学校开始着手组建志愿赴朝语文工作队。入学不到一个月的英文班全体人员和俄文班英文基础较好的学员们都争先恐后地报了名。学校最终组建了一支由45人组成的语文工作队(其中9人来自俄语班)奔赴朝鲜前线。1952年初,学校又有4名学生加入到“赴朝语文工作队”队伍,他们是首届俄文班毕业生庄寿昌、裴壮吾、梁义彬、王时凤等四人。

图.04 上海外国语大学参加抗美援朝语文工作队同学名单

图.05 “赴朝语文工作队”出发时的情景

在国家需要时,“赴朝语文工作队”队员们在抗美援朝战场上,不顾个人安危,始终把国家的安全利益放在最重要的位置。这段光荣的历史,见证了上外人的爱国主义精神和勇于奉献精神,是上外人与祖国同呼吸共命运的真实写照,也镌刻着学校始终与中华民族命运和国家发展休戚与共的时代精神。承担历史使命,服务国家需要与社会发展,历七十余载沧桑,上外,初心不变。

03

代圣人立言,笔重千钧

在创建初期两年多时间里,上外先后组建了两支令后人敬仰的红色队伍:一支是响应国家抗美援朝伟大号召的“赴朝语文工作队”;另一支是接受党中央战略使命,前往北京的马列著作“翻译国家队”。由此奠定了学校建设的红色基因和发展方向。

1952年,老校长姜椿芳受命北上,赴北京担任中共中央宣传部斯大林著作翻译室主任。1953年初,党中央决定斯大林著作翻译室与中共中央俄文翻译室合并为中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,姜椿芳为副局长。上外一期学员中有10位同学和原在中央俄文翻译室的顾锦屏、周亮勋等校友,也随姜校长一起调入中央编译局。之后,又有不少上外毕业生先后分配到编译局来工作。从此,以老校长姜椿芳为首的这群上外人就成为中央编译局里的中坚力量!

图.06 上海外国语大学校友在中央编译局门前合影

根据中央要求,中央编译局成立后的主要任务是翻译出版“三大全集”,即《马克思恩格斯全集》、《列宁全集》、《斯大林全集》。这是三大全集第一次要在中国的翻译出版,也是我党第一次全面译介马列主义系统理论。经过三大全集的翻译实践,编译局成长起一支马列经典著作翻译“国家队”。其中不少上外人从初级翻译成长为中级翻译、高级翻译,直至资深翻译家。

04

教书育人,薪火相传

1963年,经中央批准,上海外国语学院被列为全国重点高等学校,直属教育部领导。1964年,经国务院第148次全体会议通过,由周恩来总理签署,原黑龙江大学副校长、俄语翻译家王季愚同志被调任为上海外国语学院院长,这是我校自1949年建校以来第一位由国务院任命的校长。

学校的专业设置从单一的俄语专业发展为俄语、英语、法语、德语、日语、阿拉伯语、西班牙语等7个外语专业,从培养单一的俄语人才发展为培养高层次多语种外语人才。

图.07 王季愚校长(1908-1981)新中国外语教育的创始人之一,也是新中国高等教育的发起者,被称为“人民的教育家”。

自1982年起,学校着手准备由单科的外国语学院向多科性应用学科外国语大学方向发展的诸种努力。1983年起,陆续增设了国际新闻、国际贸易、国际经济法、国际会计、对外汉语、外事管理、新闻传播与技术等新专业。这些新专业旨在使培养出来的学生既能掌握一至两门外语,又具备应用学科专业知识和技能,具有独立解决问题的能力。

1993年,上外进一步深化教育改革,调整专业设置,增加新的语种和新的应用学科专业,相继开设国际会计、涉外秘书、广告学、信息技术、外交事务、公共关系等一批旨在改善学生知识结构,有利于培养高质量、复合型外语人才的专业和课程,使高等外语教育更好地为社会主义经济建设和国家外交外事外贸和对外文化交流等项工作的需求服务。

05

格高志远,学贯中外

1994年,经国家教委批准,学校正式更名为“上海外国语大学”,同时被列为国家教委和上海市共同建设的首批学校之一。1996年,学校通过教育部审核,成为进入“211工程”的全国重点大学。

2000年,本科生及研究生陆续迁入位于上海松江大学城的新校区。2007年1月,凝聚着上外精神的新校训“格高志远,学贯中外”正式确立。

图.08 上海外国语大学图文信息中心

2014年,上外提出“新时期应有的外语人才观”和“诠释世界、成就未来(Interpret the World, Translate the Future)”的办学理念,确立“服务国家战略、服务人的全面发展、服务社会进步、服务中外人文交流”的办学使命。

2015年11月,学校在全国高校中率先提出“多语种+”战略,并构建外语院系特色思政工作体系,加强思政课程与外语专业教学的有机结合。2016年7月,上海外国语大学第十四次党代会召开,学校提出“建设国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学”的办学愿景,培养“会语言”“通国家”“精领域”的“多语种+”卓越国际化人才。

2017年9月,上海外国语大学入选国家“双一流”建设名单。10月,上外承办的上海全球治理与区域国别研究院、中国—阿拉伯改革与发展研究中心等四个项目入选《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》。

图.09 上海外国语大学校训

建校近七十余年来,从成立初期单语种单科性学校到后来的多语种多学科学院再到现在的向国际化高水平大学迈进,学校现已发展为以语言文学类学科见长,文、教、经、管、法等学科协调发展的多科性外国语大学,为国家培养了一大批专业人才,他们的足迹遍布世界各地,为国家外交事业、经济建设、文化繁荣和社会发展,为增进我国同各国人民的友谊作出了贡献。

“红色基因”是上外骄傲传承的精神血脉,与新中国同呼吸、共命运的上海外国语大学,始终以培养担当民族复兴大任的时代新人为目标,以服从和服务于国家经济和社会发展需要为己任。

以史为鉴,不忘初心;牢记使命,继往开来。从学校发展的历史故事中,上外人汲取智慧,获得力量,凝聚情感,凝结共识。上外将继续传承红色基因,践行红色使命。

@上海大学

下一党史故事

由你们讲述