“灯火纸窗修竹里,读书声”。4月28日,国际教育学院“中华文化节”系列活动在1154教室举行。本次活动的主题是“读书分享会——革命的账房”,由我院郑瑜老师主讲。郑瑜老师以风趣幽默的风格寓教于乐,让同学们了解到应修人的生平与性格特点,帮助同学们更好地感受在那个特殊时期中国共产党员的精神风貌。

首先,郑瑜老师以《三十而已》中钟晓芹的住处——上海市虹口区四川北路引入今天的话题。上海市虹口区四川北路属于老城区(原名北四川路),历史上的北四川路,不仅仅是著名的商业街,也是红色印记和海派风情交织辉映的文化街。而其中的7号楼便是应修人的亡命之处。在一个风雨交加的夜晚,年轻的应修人为了躲避追杀,匆忙地跳下楼,不慎当场死亡。《鲁迅》这部电影的开头就是描述了应修人的坠亡。

应修人(1900-1933)

浙江慈溪人,字修士,笔名丁九,现代作家,早年在上海钱庄当学徒。

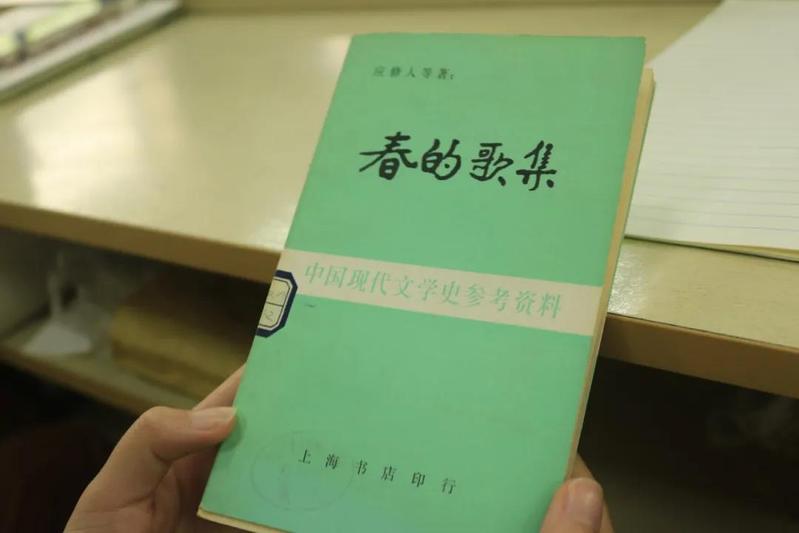

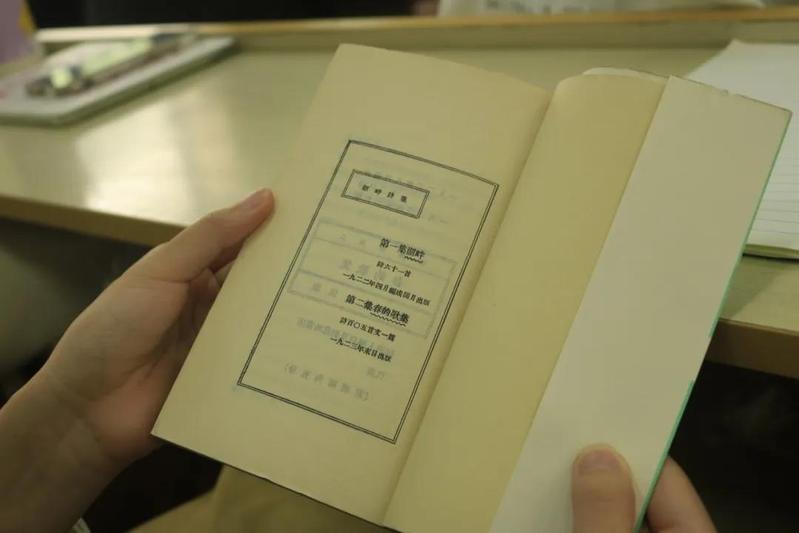

五四时期创作新诗,著有诗集《湖畔》,并主编小型文学刊物 。

1925年加入中国共产党,1927年赴苏联留学,1930年回国,从事革命文化工作,并参加“左联”。

1933年在上海同国民党特务搏斗时牺牲。

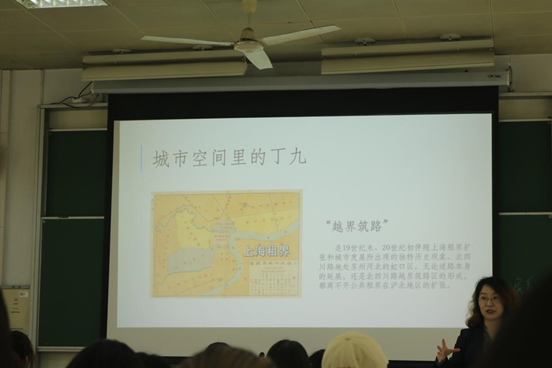

接下来郑瑜老师带领我们了解了应修人丁九的一生。学徒时期的丁九,“身在钱庄心在农田”;文学世界中的丁九是“乌托邦”的,一切的一切都是为了表达自己年轻的情感;城市空间里的丁九依旧是怀抱着“乌托邦”式的精神,依旧是心在农田,他甚至搬到田旁边来住;账房里的丁九工作认真,视金钱如粪土,并且经常对朋友慷慨解囊。

在分享的过程中,郑瑜老师还强调了由内到外的文学研究,希望同学们不仅仅关注文学的内容本身和精神内核,也要学会用文学地理学的方法对作品的场域进行研究。

比如像四川北路这样的越界筑路区。越界筑路区是19世纪末、20世纪初伴随上海租界扩张和城市发展所出现的独特历史现象。在这样的地区,政治若空。因此,虹口区成为“左翼文化策源地”,无数的革命者在这里流转,躲避了一次又一次的追杀与绑架,为革命输送了一批又一批的新鲜血液。对于这样地区的研究,能够帮助我们更好的理解作品所在的场域,从而更好地理解作品的精神内涵。

推荐书目