《觉醒年代》生动展现了新文化运动、五四运动、马克思主义在中国的早期传播及中国共产党成立这一段跌宕波澜的历程,再现那个不平凡时代的社会状况和百态人生。正如杨明品发表在《光明日报》的评论文章所说,“《觉醒年代》是党史学习的优秀教科书。”就让我们一起跟随剧情,在扣人心弦的故事里述往思来、向史而新。

党史学习 · 有画面

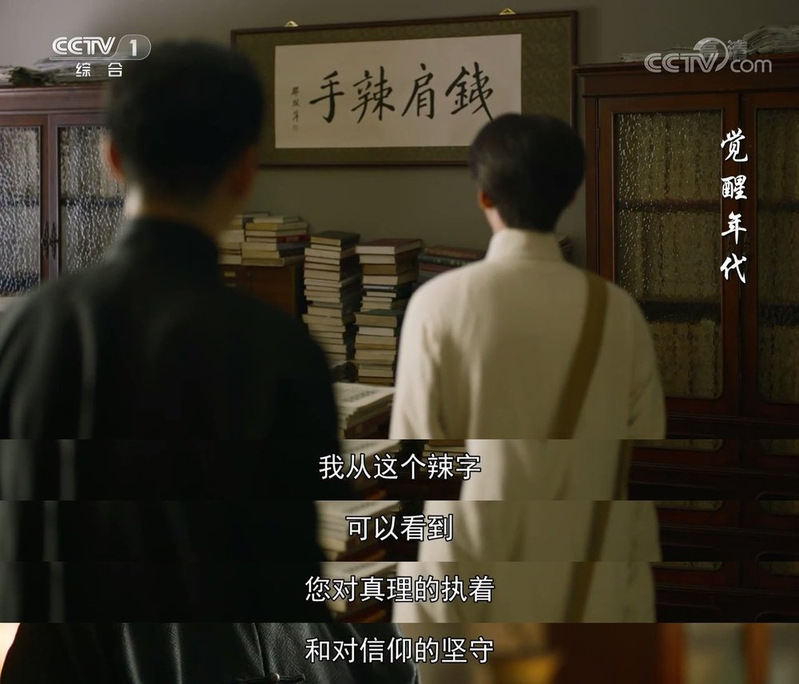

提起邵飘萍,很多人可能并不熟悉。他是民国时期著名报人、《京报》的创办者、新闻摄影家。《觉醒年代》剧中,李大钊替图书管理员身份的毛泽东申请了参加邵飘萍新闻学报告会的听课证。在报告会上,毛泽东提出做好新闻记者,比知识更重要的是思想、立场和职业操守,得到邵飘萍的高度赞许。于是,邵飘萍邀请毛泽东到他的《京报》编辑部交流思想,办公室墙上的“铁肩辣手”四个大字赫然入目。

1918年10月5日,邵飘萍创办《京报》。《京报》主张言论自由,成为民众发表意见的媒介,受到广大读者的喜爱。邵飘萍是一位有品性、有操守、有良知的媒体人,“铁肩辣手”四个字是他在《京报》刚刚创刊时写下的,取自杨继盛的著名诗句“铁肩担道义,辣手著文章”。他将这四字挂在编辑室正面的墙上,以自勉和激励同事,表达自己胸怀真理、不畏强暴的倔强性格和办报宗旨。

几乎在创办《京报》的同时,邵飘萍向蔡元培建议并参与创办了我国第一个新闻研究与新闻教育团体“北京大学新闻学研究会”,而在此之前,中国的新闻学研究和新闻教育事业尚属空白。1918年10月14日,北京大学新闻学研究会正式成立,会址设在北京大学红楼34教室,第一期学员就有时任北大图书馆管理员的毛泽东。当时《京报》创立伊始,邵飘萍工作非常繁忙,但他仍坚持每周按时授课。正是在新闻学研究会的学习,促使毛泽东在回到湖南后,创办了被李大钊评价为“全国最有分量、见解最深的报刊”的《湘江评论》。

1919年5月3日晚,北京各校学生及代表上千人在北大法科礼堂集会,邵飘萍第一个发言,介绍了中国代表团在巴黎和会上遭遇挫折的情况。他说:现在民众存亡系于一发,如果我们再缄默等待,民族就无从挽救,只有沦亡了。北大是全国最高等学府,应当挺身而出,把各校同学发动起来,救亡图存,奋起抗争。第二天,著名的“五四”运动拉开了序幕。1919年8月,《京报》被查封,邵飘萍遭到全国通缉,被迫流亡日本。同年12月,毛泽东第二次赴北京,还曾专程去拜会他。因邵飘萍人在日本,所以二人未能见面。1925年春,邵飘萍加入中国共产党,他借助记者的特殊身份,为党组织获取大量重要信息,《京报》也成为党的舆论宣传阵地。冯玉祥将军曾由衷地赞叹他:飘萍一支笔,胜抵十万军!毛泽东也曾回忆道:他早年在北京闯荡时,“特别是邵飘萍,对我帮助很大。他是新闻学会的讲师,是一个自由主义者,是一个具有热情理想和优良品质的人”。

党史学习 · 有资料推荐

邵飘萍与《京报》

作者:林溪声, 张耐冬

出版:中华书局,2008

索书号:K825.42/S2

馆藏地:松江中文图书借阅处/虹口中文借阅处

简介:北洋政府时期北京的“舆论重镇”《京报》的灵魂人物是邵飘萍,他怀抱理想主义情怀,呼唤新闻自由,反对专权压制,并为之付出了生命的代价。他的追求与悲怆、奋斗与激昂仍感召着后人。邵飘萍的背影已经渐行渐远,我们有必要拂拭去漫长岁月层积的尘埃,再次走近邵飘萍和他主持的报纸,为读者讲述一个人、一份报和一个时代荣辱与共的风雨历程。

《毛泽东新闻工作文选》

作者:毛泽东

出版:人民教育出版社,1983

索书号:A467/2010

馆藏地:松江中文图书借阅处/虹口中文借阅处

简介:毛泽东是中国无产阶级新闻事业的开创者、组织者和领导者。他从五四运动时期起,一直把新闻工作作为指导革命斗争的工具和武器, 关心党的新闻事业的发展。在各个革命时期,他都根据当时的形势和任务,对新闻工作作精辟的指示和重要的谈话;并为报刊、通讯社、广播电台撰写了大量的社论、评论和消息,精心修改过许多重要稿件。他的实践活动,发展了新闻理论,积累了丰富的经验,为建立具有中国特色的社会主义新闻学奠定了基础。

识别二维码,可阅读电子版