百年远征,涛声依旧。

在中国共产党建立一百年之际,

特设立《思索·青年心迹》系列专题板块。

请跟随我们回溯百年星辰,

用一个一个关键词,

回溯群星璀璨的青年故事,

揭开尘封已久的思索精神,

看一看我们的过去、现在,还有将来。

下面为您播放的是

《外国语学社的故事》

什么是执着?每个人也许都会有对这个词语不同的解读:或是对伊人锲而不舍的追寻,可以是身处囹圄破釜沉舟的气魄,又兴许是对真理近乎于执拗的求索。历史从来不缺少逆潮流而上的“痴人”,世人往往会笑他们异想天开,觉得他们的努力冲动、莽撞,无异于螳臂当车,但往往是这些不顾一切的执着,横冲直撞地推动我们的世界滚滚向前。

如今的淮海中路,可以说是上海这座城市的缩影,摩登都市绚丽的电光与代表着老上海市井风情的石库门建筑在此相遇,迸发出属于上海的时代新声。而100年前,同样是在这里,一群与我们年纪相仿的青年人们,在这片风雨飘摇的土地上,用他们的执着,奋力支撑起中华民族的血脉和命运,他们以语言为舟,顺着思想与信念的蓝图,带着希望的星火远航。

传递星火

外国语学社会址

(来源:百度)

1917年,当十月革命胜利的消息传向了大江南北之时,一群年轻的有识之士看到了一个用社会主义改变中国命运的机会。尽管资源有限,尽管缺乏援助,尽管社会主义在世人甚至是他们自己都对这个新生事物所知甚少,但凭着那份希望将变革的星火传递给更多人的执着,他们四处奔走,为这项未知而崇高的事业出谋划策。1920年的8月22日,在中国共产党发起组的领导下,中国第一个社会主义青年团——上海社会主义青年团在上海霞飞路新渔阳里6号(即今淮海中路567弄6号)成立。

纵青年团创办不易,然艰难苦困,玉汝于成。作为中国共产主义青年团的发起者,这些青年们深知要救国救民,向更多人传递希望,光有一腔热血是远远不够的;他们铭记落后就要挨打,必须“师夷长技以制夷”,用知识、技术武装自我,才能抵抗列强的侵略,寻求救国出路。

于是,1920年9月28日,同样在渔阳里,在共产国际的帮助下,为团结、培养进步青年,并为输送青年赴俄学习做准备,外国语学社应运而生,以公开办学的形式掩护革命活动,并培养未来骨干。

外国语学社学员

(来源:团中央机关旧址纪念馆)

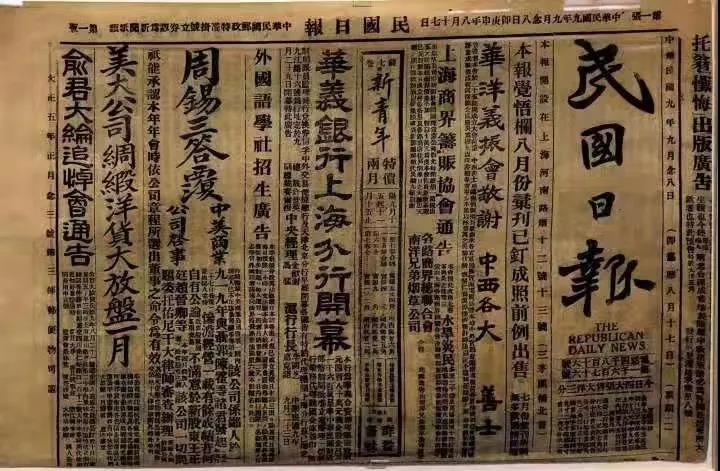

当日,《民国日报》头版刊登《外国语学社招生广告》,向全国各地的青年发出邀请。虽然在报上登了招生广告,但招贤的过程却是举步维艰,大多数学生都是经人介绍进来的,如傅大庆是从江西来到上海,由陈独秀安排住在外国语学社,而任弼时、萧劲光、任作民等都是经毛泽东介绍从长沙来这里学习俄语的。学生多时达五六十人,其中有刘少奇、萧劲光、任弼时、罗亦农、汪寿华、谢文锦、王一飞、梁柏台、李启汉、陈为人、任作民、傅大庆等人。

1920年9月28日民国日报上刊载的《外国语学社招生广告》:“本学社拟分设英、法、俄、日本语各班。现已成立英、俄、日本语三班。除星期日外每班每日授课一小时,文法读本由华人教授,读音会话由外国人教授,除英文外,各1班皆从初步教起。每人选习一班者月纳学费银元二元。日内即行开课,名额无多,有志学习外国语者请速向法界霞飞路新渔阳里6号本社报名。此白。”

(来源:团中央机关旧址纪念馆)

新知

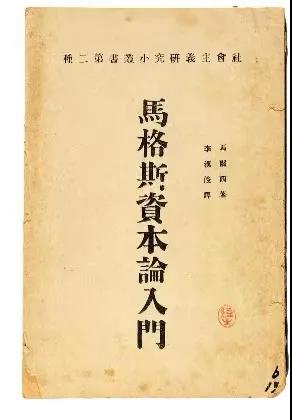

《马克思〈资本论〉入门》与《共产党宣言》

(来源:团中央机关旧址纪念馆)

平日里,学校每周会开两个语种课,学校有俄语教员库兹涅佐娃和杨明斋,日语教员李达,英语教员袁振英和法语教员李汉俊。但事实上,所有的学员们都知道,这里实际上是俄文专修馆或留俄预备班。除了潜心攻读外语,学员们也时刻紧跟新思潮。常常研读《马克思〈资本论〉入门》与《共产党宣言》等书籍。学校实行半天上课和半天实践制度。青年们经常在课程学习之余进行政治学习,参加报告会或演讲会以及上海工读互助团和上海马克思研究会的活动,帮助华俄通讯社宣传十月革命。对于他们而言,学习的目的很清晰——去苏联学习马克思主义,为当时羸弱的中国探寻救亡图存和解放人民之道。因此,对于新思想他们求知若渴,近乎于执拗地吸收着能够着眼的一切知识,他们不分昼夜,无畏艰难险阻,只为充实自己,使自己能够有朝一日独当一面。

1958年,刘少奇和柯庆施回到渔阳里参观。

(来源:团中央机关旧址纪念馆)

在那个动荡时代,那时的青年人的生活绝没有如今大部分人们那么无忧无虑。大部分学生的生活很艰苦,每月生活费只有五元左右。同住一个寝室的学员们有时五人只包四个人的饭,省下一个人的饭钱以作他用。但是,身居陋室没有消磨学员们的斗志,而是帮助他们在逆境中审视身边的世界,积蓄力量,然后再以加倍地投入到对新知识的求索中。纵使肩头暴雨肆虐,他们只顾一往无前。作为众多学员中一份子,刘少奇与同窗们一道参加了各种革命活动,他经常在半天课程结束后只身深入工厂,真切地了解工人群众的疾苦,并帮助建立基层工会组织。萧劲光的《忆早期赴苏学习时的少奇同志》在谈外国语学社时说:“少奇同志一心扑在学习和工作上……几乎没有个人爱好,从不闲聊天,也不随便上街。我们不住在一起,但看见他的时候,多时在学习俄文、阅读《共产党宣言》、思考着中国革命问题。” 是执着,让青年们在对新事物、新思想、新知识的探索中不断汲取能量,默默地等待着,等待着迸发的那一天。

救国

莫斯科东方劳动者共产主义大学教学楼

(来源:百度)

1921年4月29日,外国语学社遭到了法租界巡捕房的搜查,从此,外国语学社的活动受到了监视。5月1日,外国语学社的学生参加了国际劳动节游行。8月,外国语学社结束。

一年时光短暂,却也已然点燃了众多青年心中的星火。正是在这里,这些热血青年确立了伟大的革命信仰,立志为中国革命贡献自己的所有力量。在当时外国语学社的这些学员中,二十多人被发展为团员。1921年春,刘少奇和任弼时、萧劲光等20余名学员分三批被派往莫斯科东方劳动者共产主义大学中国班学习。在苏联期间,他们中的许多人成为了中国共产党党员。后来的故事我们都更加熟悉了,当处于民族危难中的中国急需挺身而出的盖世英雄时,他们站了出来,日夜无休地以一腔热血投身于进步事业,将星火汇成漫天繁星, 用自己的智慧和决心在各条战线上书写动人的青春故事,用自己的方式书写着对救国的执着。学成归国后,这些青年中有的成为党的领袖,多数人成为党的重要领导干部,也有人成为俄苏文学翻译家、文学家、教育家。他们无一不坚定着情怀与担当,为救国上下求索。

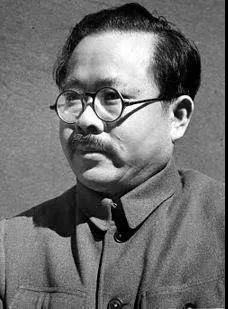

傅大庆

(来源:百度)

任弼时

(来源:百度)

萧劲光

(来源:百度)

傅大庆后来成为了著名的红色翻译家,其翻译的《战争论》被誉为“中国当代最好的译本”。在他赴俄进修期间,同行的友人在回忆录中提到,“东方大学的中国学生,无论是直接来自中国,或从西欧转来的,没有人比他的英文更好。”回国后,他积极响应国内革命斗争事业,奔走四方,为中国共产党在南洋开展工作做出了卓越贡献;任弼时长期担负着到各地恢复党的地下组织的危险工作,入龙潭虎穴而不惧,受严刑拷打而不屈,用血肉之躯为革命事业传递生机;萧劲光最终成为了一代名将,抗战期间,他负责八路军后方安全,致力于改造旧军队的革命工作,以胆识过人的谋略,挫败日军对黄河防线的多次进攻,保证了边区和中共中央的安全,为抗战胜利立下汗马功劳。在人们看得见或是看不见的战场上,他们坚毅地抗争着,等待着光明的到来。

百年过去,那些青年的故事已经完结,但属于一代代青年人的歌声从未被淹没。在中国的青年运动历史上,外国语学社注定是颗流星,短暂的一年,却点燃了多少意气风发的少年眼中的火光。他们用执着一点点撬开了了解世界的新视窗,用执着肩负起了中华民族的命运。

自建校以来,上外就一直肩负着“把世界介绍给中国”和“把中国介绍给世界”的双重使命,执着攀登七十载,回首方知立高峰。一代代上外人坚持着科研执着,保持对学术研究的专注;坚持对理想信念的执着,传递真理之火,砥砺前行;坚持对国家繁荣与民族复兴的执着,发掘自我潜能,在各行各业发光发热。上外人一直在用执着恪守初心,以执着向社会贡献多元力量。

习近平总书记指出,中国共产党自成立之日起,就始终代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年。所谓“咬定青山不放松”,如今的世界,形势风云变幻,发展日新月异,挑战与机遇并存。作为青年人,无论在校园,在中国的各个角落还是在异国他乡,无论我们志在何处, 都应该保持内心的热爱,保有一腔对事业的执着,对未来的执着,以及对自我的执着。

今天,霞飞路已经变成了淮海中路,但百年前那些怀着济世救国抱负的青年人们,仿佛在通过渔阳里,与身处和平年代的我们咏唱青年的赞歌。