2021年是中国共产党成立100周年,百年风雨征程,谱写盛世图景,中国共产党带领团结中国人民取得革命、建设、改革的一个又一个伟大胜利。

站在“两个一百年”的历史交汇点,为表达对中国共产党建党100周年的祝福和展望,进一步深化“四史”学习教育,做好高校党史学习教育工作,引导广大学生增强历史责任感、使命感,坚定信念跟党走,培养学生爱国、爱党、爱人民的思想情感和高尚品德,日本文化经济学院党委结合专业实际,开展主题为“学党史忆百年峥嵘风雨路,悟思想汲奋进力量开新篇”的“党史”学习教育。

为庆祝建党100周年,日本文化经济学院积极响应校党委、学工党委/学生处号召,配合开展“百年党史大家讲”微党课录制活动。由学生党支部书记主讲,结合丰富翔实的历史资料,带大家一起重温党史,见证波澜壮阔、刻骨铭心的奋斗岁月,回望中国共产党的光辉历程,汲取前行的奋进力量。

本期的主讲人,是日本文化经济学院研究生第一党支部书记史思洁,她将为大家讲述姜椿芳与新中国外语教育的故事。

建党百年与中国外语教育

2021年是中国共产党成立的100周年。百年风雨征程,谱写盛世图景,中国共产党带领人民取得革命、建设、改革的一个又一个伟大胜利。习近平总书记在党史学习动员大会上指出:全党同志要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,学党史、悟思想、办实事、开新局,以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程,以优异成绩迎接建党一百周年。站在“两个一百年”的历史交汇点,广大党员、团员、青年学生更是要加强“四史”学习,坚定信念跟党走。

新中国成立以来,外语教育事业的发展始终同党领导下的中国发展相伴而行,其中涌现出了一大批典型人物形象。适逢建党百年,重提先辈前人的事迹,更能够激励和引领新时代的青年振奋精神,立足当代,效仿先辈,将光与热代代传承。今天的微党课我将聚焦对中国外语教育事业做出贡献的前辈先学,讲述他们的故事,追寻他们的足迹,从中体会中国“外语人”的精神力量。

上海外国语大学创立于1949年,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,也是新中国高等外语教育发祥地之一。上海外国语大学作为革命学校所特有的“红色基因”自创建伊始保存至今,与新中国同龄的上外始终与新中国同呼吸、共命运,参与并见证了新中国的历史发展。尤其见证了共产党领导下的外语教育的历史变迁。

今天要向大家介绍的是姜椿芳先生。

姜椿芳(1912年7月28日-1987年12月17日),笔名林陵、什云、蔡云等,男,江苏常州人,曾任中共中央编译局副局长,中国大百科全书出版社总编辑,华东人民革命大学附设上海俄文学校首任校长,是杰出的马克思主义翻译家、出版家和社会活动家。他创办了宣传革命思想的《时代日报》,并担任总编辑和时代出版社社长。

首先简要介绍姜椿芳的人生经历。姜椿芳从少年时代就受到爱国主义和民主主义的思想影响。1931年夏他加入了共青团,次年转为中共党员。从此,他把自己的一生同党的事业紧紧地联系在一起,为共产主义事业奋斗了56个春秋。他充分发挥自身俄语优势,在英亚社任俄文翻译,与第三国际进行联系;翻译大量苏联文艺作品,促进了苏联革命文学在中国的传播;创办上海俄文学校(即上海外国语大学的前身),任校长和党委书记,培养了一大批新中国急需的俄语人才;翻译《马克思恩格斯全集》《列宁全集》和《斯大林全集》,并为《毛泽东选集》和中央重要文件的翻译出版花费了不少心血;成立中国翻译工作者协会,担任第一、二届理事会会长,为发展我国翻译事业、提高翻译水平、培养翻译人才做出了巨大贡献。

姜椿芳最为人津津乐道的事业是创办了上海俄文学校,即上海外国语大学的前身,并担任校长和党委书记。新中国诞生伊始,百废待兴,建设任务十分繁重,国家急需一批俄语人才。1949年11月,中共中央华东局和上海市委,在陈毅市长的倡议下,决定在上海创办一所培养俄语人才的高等学校。市委任命姜椿芳为上海俄文学校的第一任校长和党委书记。当时一无校舍、二无教师、三无教材,却要在短短两个月时间内做好开学的一切准备工作,可谓是困难重重。姜椿芳凭借着多年来建立的人脉资源,才借到了办学的校舍。

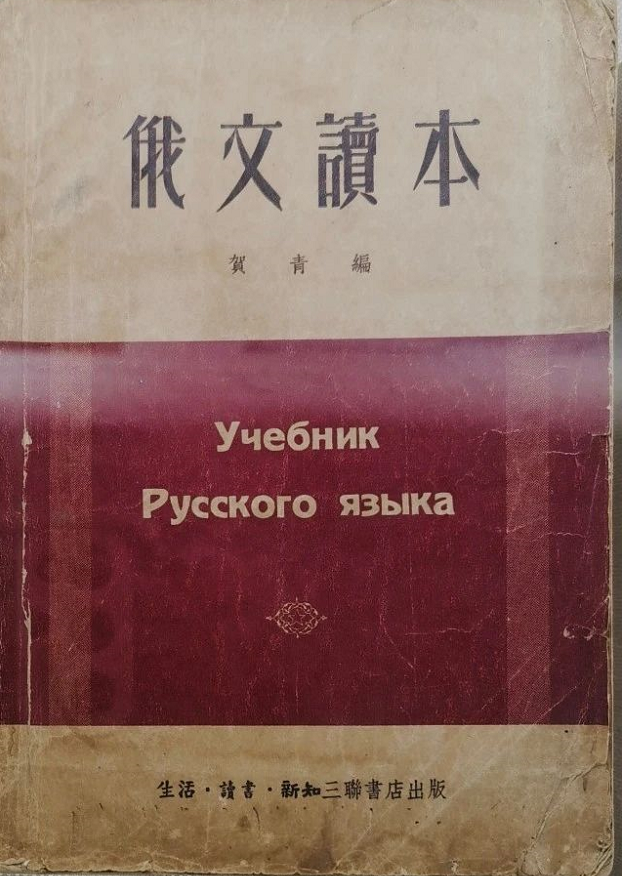

姜椿芳本着“自力更生,艰苦奋斗”的精神,克服了重重困难创办俄文学校。缺乏师资,他从社会上招聘。人员短缺,又缺乏办学经验,全靠大家边教边总结,边制订教学计划。没有教材,他就编订《俄文读本》,并署名贺青。

在创办上外的过程中,从办学的原则方针到具体办学的措施和方法,姜校长无不亲自筹划并加以落实。在日后的教学工作中,姜椿芳还亲自担任翻译课教师,同时他又十分重视提高学生的政治和文化素养。开学第一天,他请来陈毅市长给学生们上了第一堂政治课,以后又请了夏衍、冯定、柯蓝等专家作各种专题报告。当时位于南京的中央军事学院院长刘伯承曾专程到上海俄文学校参观,亲自听课,对学员的俄文水平感到十分满意。在征得姜校长同意后,把两个学习了半年的俄文班学生调到南京去充实军事学院。上海俄文学校在姜椿芳的领导下,发展迅速。1950年增设了英文班,1951年又成立东语系。学校从云南、广西一带招来一批归国的华侨子弟,开设了印尼语、缅甸语、越南语班。

姜椿芳引导同学们树立为革命勤奋学习的学风,树立学好本领为人民服务的人生目的。其中一部分同学经过半年的学习,就踏上了工作岗位。1950年抗美援朝运动时,俄文学校英语班的几位同学也被批准光荣赴朝,利用英语翻译这一有力武器,为革命事业做出自己的贡献。

尽管是因陋就简,上海俄文学校在祖国急需外语人才的建国初期培养出了一批批翻译骨干,输送到社会主义建设事业的各条战线上。

在我国外语教育史上,除了姜校长还有无数前辈为此付出了心血与努力。有人创建了学校、建立了学科;有人为翻译事业伏案终身、皓首穷经,向世界讲述中国故事;有人则立于三尺讲台亲身从事外语教育,培养新一代外语人才。他们是外语教育的实践者,将接力棒代代传递……前人们开拓了外语的土地,进行了耕耘,后人应当奋发耕种,使其更加肥沃,以企盼丰收。我们作为当代外语专业的青年学生,当不负前人所托,坚定理想信念、怀揣家国情怀、发挥专业能力,在实现中华民族实现伟大复兴的时代洪流中有所作为。

如今,随着世界各国交流日益密切,面对新时代、新形势、新方位,我们应当继承外语教育发展事业中前人的精神,争做会语言通国家精领域的“多语种+”复合型人才,肩负起外语人才新的历史使命。

本期微党课到这里即将画上句号,希望能带给大家些许启发。

习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调,“注重用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向,用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量,用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格。”

日本文化经济学院党委旨在通过“党史”学习教育,加强教育的“高度”“深度”“广度”“效度”,引导学生树立正确党史观,激励广大学生知史爱党、知史爱国,做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。