《觉醒年代》生动展现了新文化运动、五四运动、马克思主义在中国的早期传播及中国共产党成立这一段跌宕波澜的历程,再现那个不平凡时代的社会状况和百态人生。正如杨明品发表在《光明日报》的评论文章所说,“《觉醒年代》是党史学习的优秀教科书。”就让我们一起跟随剧情,在扣人心弦的故事里述往思来、向史而新。

党史学习 · 有画面

1917年,胡适(1891-1962)从美国哥伦比亚大学学成归来,应聘为北京大学教授。一向恃才傲物的陈独秀,唯独对这位安徽同乡青眼有加,特地设宴欢迎胡博士归来,欢迎宴上,陈独秀对胡适在1917年1月发表在《新青年》杂志(第二卷第五号)上的《文学改良刍议》一文赞不绝口。

“我陈独秀半生漂泊,结识的饱学之士可谓不少,但大多数浪得虚名,唯有贤弟令我自愧不如。一篇《文学改良刍议》,几首白话诗犹如高山流水,常常令我心旷神怡,宠辱偕忘。不怕你笑话,每次和你写信的时候,都让我想起伯牙子期”。

到底是怎样一篇文章,可以获得陈独秀如此高的评价呢?让我们一起读一读。

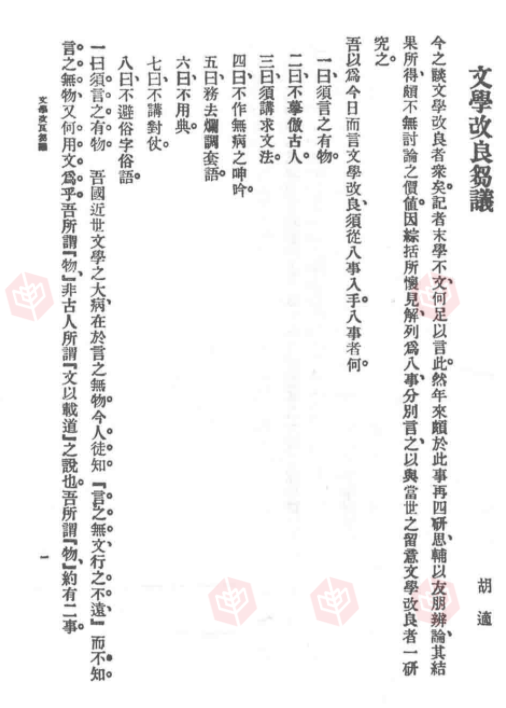

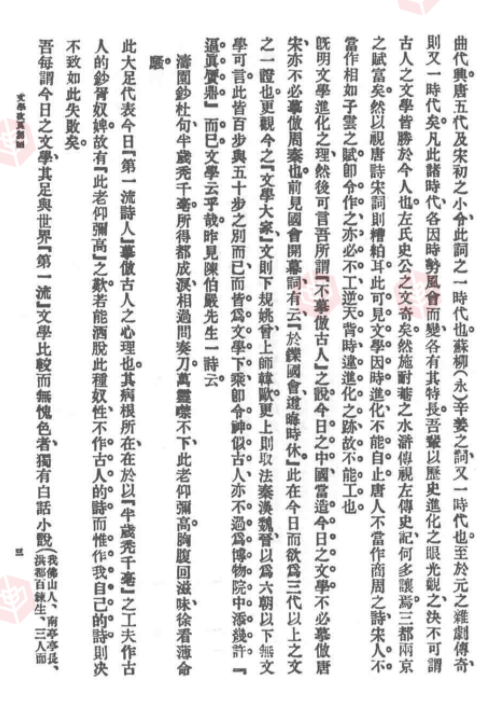

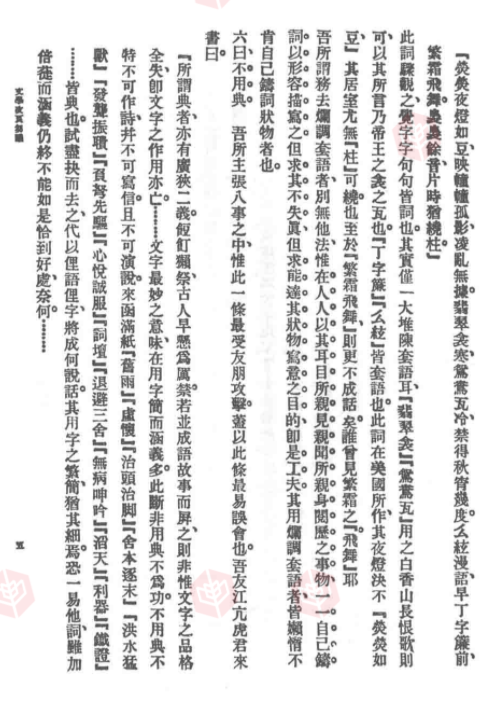

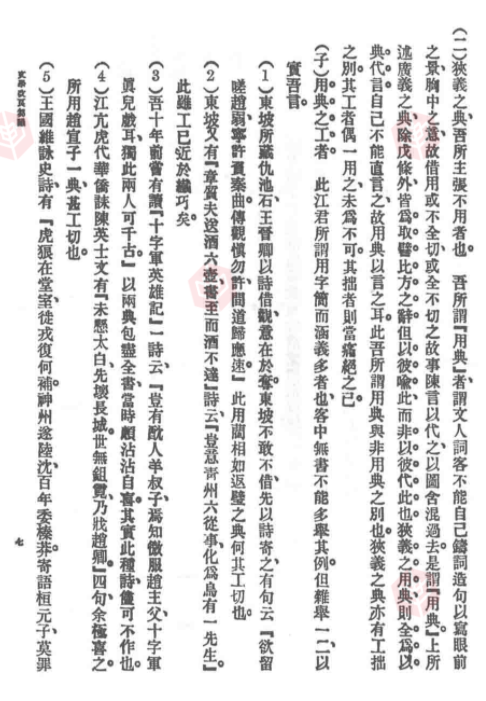

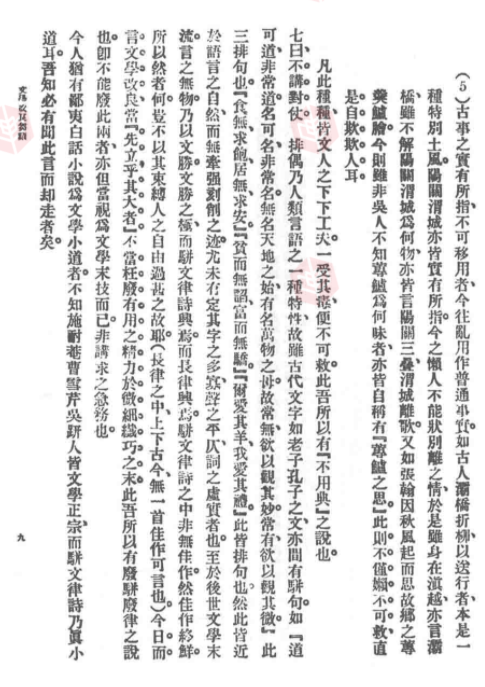

文章开篇即指出,“吾以为今日而言文学改良,须从八事入手。八事者何?一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语”。然后逐条对当时文学作品中存在的问题加一批驳。

这八条论点,一、二、四是“精神上之革命”,三、五、六、八则是“形式上之革命”。在精神层面,胡适希望年轻人不要发牢骚之音,而要奋发有为,如在“不作无病之呻吟”条目下,他指出当时一些年轻人,“对落日而思暮年,对秋风而思零落,春来则唯恐其速去,花发又惟惧其早谢;此亡国之哀音也。”“流弊所至,遂养成一种暮气,不思奋发有为,服劳报国,但知发牢骚之音,感喟之文;作者将以促其寿年,读者将亦短其志气;此吾所谓无病之呻吟也。”在形式上,胡适倡导青年要抛弃陈词滥调,不用典,不讲对仗,不避俗字俗语,认为白话文将是中国文学的正宗。

通过对旧文学的批判,呼吁建立适合社会时代发展的新文学是《文学改良刍议》的核心,也就是胡适总结的“今日当造今人之文学”。这篇文章揭开了白话文运动序幕,同年2月,陈独秀发表《文学革命论》,李大钊、鲁迅等人也纷纷响应,他们高呼“一代有一代的文学”“我手写我口”。胡适的新诗《尝试集》,鲁迅的小说《狂人日记》等,都是白话文运动的实践,并在文学史上占据重要地位。

今天,当我们用简洁明快的白话文写作、阅读和从事学术研究的时候,回望一个世纪前的白话文运动,其意义不言自明。

《文学改良刍议》原文

|

|

|

|

|

|

|

|

|

延伸学习 · 资料推荐

胡适作品馆藏

《胡适全集》(44卷)

索书号:C52/H12.8/1 至 C52/H12.8/44

馆藏地:虹口中文借阅处

《胡适文集》(12卷)

索书号:C53/4730 至 C53/4730:11

馆藏地:松江中文图书借阅处