编者按

2021年是中国共产党成立100周年,百年风雨征程,谱写盛世图景,中国共产党带领人民取得革命、建设、改革的一个又一个伟大胜利。习近平总书记在党史学习动员大会上指出:全党同志要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,学党史、悟思想、办实事、开新局,以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程,以优异成绩迎接建党一百周年。站在“两个一百年”的历史交汇点,广大党员、团员、青年学生更是要加强“四史”学习,坚定信念跟党走。

4月9日,日本文化经济学院研究生第三党支部及2020级研究生团支部在创空间联合举行了“建党百年与中国外语教育”成果分享会。学院团委书记赵明哲老师受邀出席。本次成果分享会由团支部书记王竣磊主持。

新中国成立以来,外语教育事业的发展始终同党领导下的中国发展相伴而行,涌现出了一大批典型人物形象。本次成果分享会充分结合日语语言文学专业的学科特色,聚焦对中国外语教育事业做出贡献的前辈先学,讲述他们的故事,追寻他们的足迹,从中体会中国“外语人”的精神力量。适逢建党百年,重提先辈前人的事迹,更能够激励和引领新时代的青年振奋精神,立足当代,效仿先辈,将光与热代代传承。

活动前期,支部内党员、团员混合组成共7个小组,各自商讨选定了1位典型人物形象作为展示分享的对象,并做了资料收集等工作。

一、周恩来——与北二外的渊源

第一组分享的人物是周恩来总理,讲述他不那么广为人知的与外语教育的缘分。

1963年到1964年,周恩来出访亚非欧14国,回国后他深感国内外语外事人才匮乏,培养人才之紧迫,当即决定成立北二外这样一所学校。周恩来不仅亲自拟定校名,还对北二外的办学思路提出详细要求,指示二外要派人参加编写外语词典、开办外语广播、举办外语电视讲座等工作。作为总理,他不辞辛劳多次亲自视察学校建设,关心学校教育质量、校风校纪建设。

1976年1月8日,深受人民爱戴的周恩来总理与世长辞。北二外汉语教研室16人组成“童怀周”,编辑整理悼念诗文。为纪念周恩来总理,校园内设置了一座周总理铜制半身像。

二、黄瀛——教授与诗人

第二组分享的人物是一名兼有诗人身份的日语教育家黄瀛教授。

黄瀛是我国著名的日本文学研究专家,四川外国语大学日语专业研究生教育的主要奠基人。他早年留学日本,抗日战争前夕主动请缨回国参加抗战,曾任国民政府国防部高参、师长等职。他任教十余年,为我国的日语教育事业做出了卓越的贡献,其门下弟子众多,有继承老师志向,继续推动日语教育发展者,也有在其他行业发光发热者。

另一方面,作为诗人,黄瀛的名字也享誉日本。1925年9月,年仅19岁的黄瀛通过投稿参赛的方式,凭借自己明朗豁达的诗风,在众多参赛者中脱颖而出,一举摘得《日本诗人》“新诗人特刊”的评选桂冠,由此成为第一个在现代日语诗坛赢得卓越声誉的中国诗人。黄瀛分别于1930年和1934年出版了两部日语诗集——《景星》《瑞枝》。其中的作品受到前辈诗人木下杢太郎、萩原朔太郎等人的大力称赞,使得黄瀛的名字进一步享誉日本文坛。

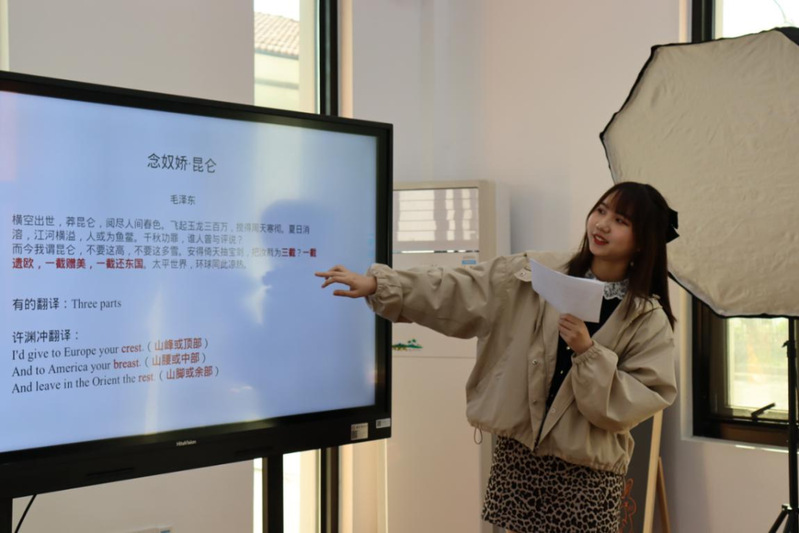

三、许渊冲——用一生捍卫译文里的美

第三组分享的人物是因央视《朗读者》而成为“网红”的北大教授许渊冲。

许渊冲从1983年起任北京大学教授,从事文学翻译长达六十余年,译作涵盖中、英、法等语种,翻译集中在中国古诗英译,形成韵体译诗的方法与理论,被誉为“诗译英法唯一人”。2010年获得“中国翻译文化终身成就奖”,2014年8月2日许渊冲荣获国际翻译界最高奖项之一的“北极光”杰出文学翻译奖 ,系首位获此殊荣的亚洲翻译家。

许渊冲的代表作品有译著《追忆似水年华》、《楚辞》、《唐诗三百首》、《宋词三百首》等。其中所体现的许渊冲的翻译理论为“三美论”(内容美、声音美、形式美)和“三化论”、“三之理论”。为捍卫自己的翻译理论,他曾与翻译家王佐良、冯亦代等进行论战。

许渊冲年逾九旬之时,仍在从事莎士比亚作品的翻译,每日必译千字。在他书桌的上方,悬挂着一幅老友的书法:“译古今诗词,翻世界名著,创三美理论,饮彤霞晓露。”

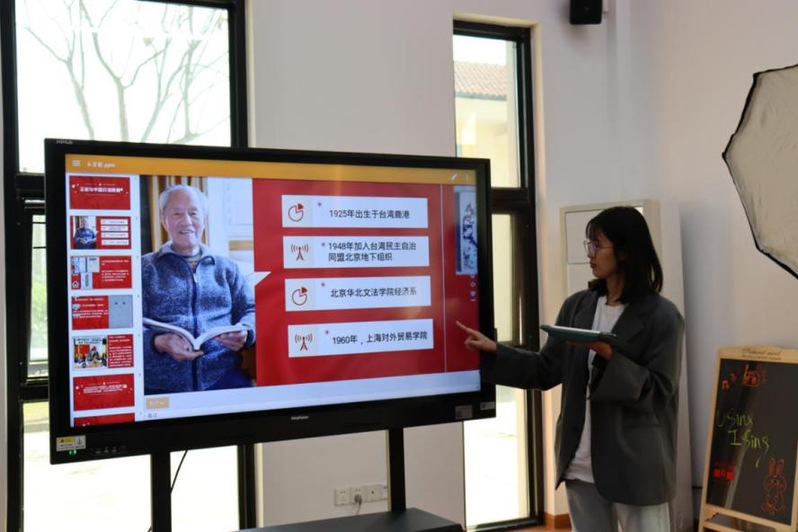

四、顾锦屏——为圣人立言,笔重千钧

第四组分享的人物是曾经就读于上外、终身从事马克思主义经典著作编译的顾锦屏先生。

顾锦屏是中央编译局原常务副局长、特邀顾问,曾任中国国际共产主义运动史学会会长、中国马克思主义哲学史学会副会长。1951年夏,正在华东人民革命大学附设上海俄文学校(上海外国语大学前身)速成班学习的顾锦屏,被分配到中共中央俄文编译局。自那以来,他从事马克思主义经典著作编译工作已有70年,呈现的编译成果,个中倾注的都是他字斟句酌的科学精神。70年来,他目睹了世界社会主义运动的风云变幻,见证了新中国马列著作编译事业的起步与发展。2019年11月,中国翻译家协会给顾锦屏颁发了翻译文化终身成就奖。他动情地说:“这个荣誉应当归于为传播马克思主义科学真理默默奉献的几代人,我只是他们中的一员而已。”

五、姜椿芳——建立上外、翻译马列著作

第五组分享的人物是姜椿芳校长,他的名字与上海外国语大学紧密相连。

姜椿芳是我国当代著名翻译家,新中国文化教育、编辑出版事业、外语教育事业奠基者之一。1949年,在陈毅市长的倡议下,他克服重重困难,创办了华东人民革命大学附设上海俄文学校(上海外国语大学前身),任首任校长。在祖国急需外语人才的建国初期培养出了一批批翻译骨干,输送到社会主义建设事业的各条战线上。

另一方面,姜椿芳是杰出的马克思主义翻译家、出版家和社会活动家。翻译了《马恩全集》《列宁全集》和《斯大林全集》,并为《毛泽东选集》和中央重要文件的翻译出版花费了不少心血。姜椿芳成立中国翻译工作者协会,曾担任中共中央编译局副局长,中国大百科全书出版社总编辑,并创办了宣传革命思想的《时代日报》,担任总编辑和时代出版社社长。

1987年姜椿芳去世后,赵朴初亲笔为姜椿芳写的挽联则是对他一生最中肯的评价:"魔氛谷里,捷报遥闻,最难忘万暗孤灯时代传声手;文化园中,灵苗广种,不独是百科全书事业奠基人。"

六、王宏——上外首届日语系主任

第六组分享的人物是与上外日语系渊源颇深的王宏教授。

王宏的贡献主要在于推动日语教育和中日交流合作。他于1984年担任上海外国语大学系主任,是上外首届日语系主任,开设了日本经贸专业。退休后仍接受返聘,活跃在日语教育的第一线。上外学生受其惠泽良多。同时,他担任了第二届中国日语教学研究会会长,享受国务院特殊津贴。

在担任系主任期间,王宏筹划两次赴日交流,与三所外国语大学以及六所知名高校签署交流协定。保证了上外教师赴日进修的机会。同时积极邀聘外教、专家来校讲学,举办国际研讨会等,走在国内院校的最前列,为后日中国的日语教育事业发展提供了宝贵经验。

王宏于“文革”后期受上海市教育局委托主持编写了第一套以听说为主的专业用大学日语教材,在中国大陆和台湾出版日语专著十本,在中国和日本发表日语语法和日语教育的文章近百篇,2008年设立“王宏爱心基金”,迄今资助经济困难学生近100名。

在2012年中国日语教学研究会成立30周年纪念大会上,因“在第二届会长期间,为发展中国的日语教育事业,开展国际交流与合作作出了重要贡献”,王宏荣获中国日语教育贡献奖。

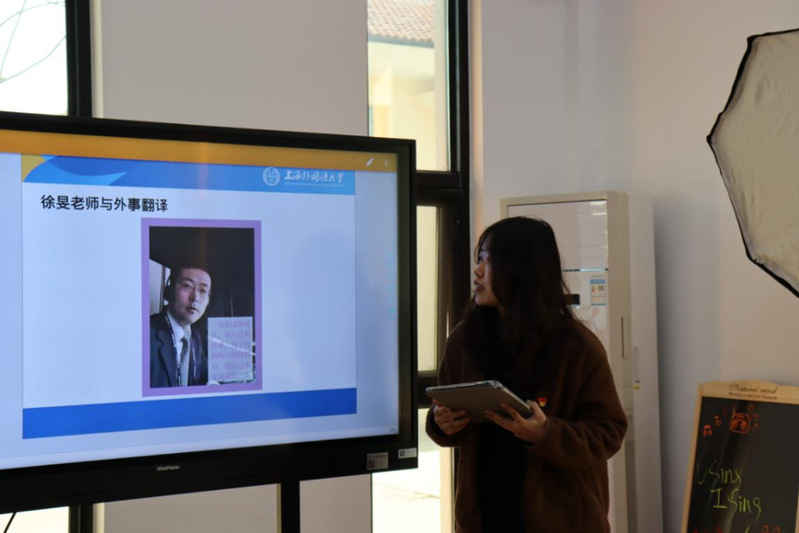

七、徐旻——身边的榜样

第七组分享的人物是目前还在日语教育第一线的徐旻老师。

徐旻现任上海外国语大学日本文化经济学院副教授,高级翻译学院日语口译专业硕士生导师,上海外国语大学多语种网站日语版主编。他的课程主要集中于口译和同声传译方面。由他主编的《新编日语口译》获得了上海市优秀教材奖。他也积极参与到日本文化经济学院筹建“基础日语”以及“日语口笔译”课程思政教学团队的工作中,在原本的日语口译课程中,融入相当数量的新鲜话题,从业务能力和思想素质两方面为学生夯实基础。

除了对日语教育的贡献,徐旻也时刻谨记自己党员的责任,利用自己的专业为社会做着力所能及的事情。新冠肺炎疫情肆虐之际,为了让上海市民与在沪外籍人士放心,市外办每天都会进行疫情信息通报。徐旻从2020年1月底开始承担上海市外办多语种疫情信息发布的日语版翻译工作,先后翻译120多份材料,总计字数约11万,其中2月1日至3月24日更是连续53天不间断,完成超过8万字的翻译工作。

徐旻正是我们身边的人物,所谓榜样,其实并不遥远。抬头看往三尺讲台,便有为了日语教育事业而努力的人,传道授业解惑,将这薪火传递。

在成果分享会的最后,院团委书记赵明哲老师分享了他在上外就读研究生时的经历,启示支部党员团员有意义地度过研究生生涯,树立起自己的理想信念。

“建党百年与中国外语教育”成果分享会上各小组分享的人物,有的创建了学校、建立了学科,他们是荒芜里的开路者,在空白中绘出了发展蓝图;有的为翻译事业伏案终身、皓首穷经,他们是向世界讲述中国故事和向中国讲述世界故事的先驱者;有的在三尺讲台亲身从事外语教育,培养新一代外语人才,他们是外语教育的实践者,将接力棒代代传递……前人已经开拓了土地,进行了耕耘,后人更应当奋发耕种,使其更加肥沃,以企盼丰收。作为当代外语专业的青年学生,当不负前人所托,坚定理想信念,怀揣家国情怀,发挥专业能力,在实现中华民族实现伟大复兴的时代洪流中有所作为。