恰逢建党百年的重要时刻,艺术教育中心在课程教学中不断加强对党史教育和红色文化的渗透。本学期《现代戏剧艺术:理论与实践》课程,组织了选课学生赴上海大剧院观摩经典红色歌剧《江姐》。

诞生于1964年的红色经典歌剧《江姐》根据著名作家罗广斌、杨益言的小说《红岩》改编而成,是中国民族歌剧史上的一座丰碑。作为上海歌剧院的保留剧目,《江姐》自1965年由第一代“江姐”任桂珍首演后,坚持排演近六十年,登舞台、进校园、入社区,演出五百余场。

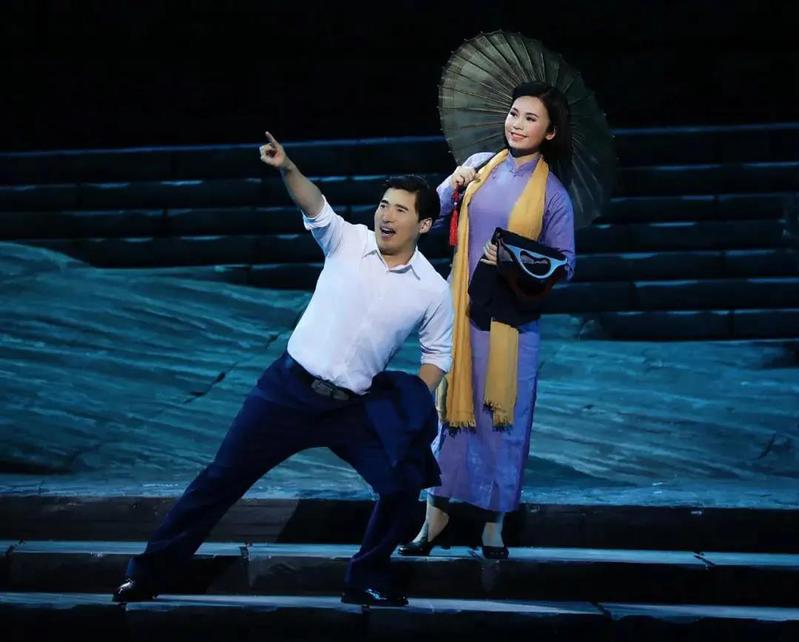

入围“庆祝中国共产党成立100周年红色经典剧目展演季”的新版民族歌剧《江姐》,坚持守正创新、突出海派风格,第六代“江姐”何晓楠、周琛两位主演都曾多次得到第一代“江姐”任桂珍老师的亲身示范指导。本次演出不仅将由著名指挥家张国勇执棒,亦有上海歌剧院青年导演马达及优秀青年设计师朱嘉君、刘沈辉的加入。希望以更具青春气息的《江姐》,将这部红色经典的精髓真正传递到更多年轻观众的内心,让红岩精神薪火相传。

很多同学是第一次在现场观看戏剧演出,尤其是第一次看歌剧。如果说在进入剧场之前,他们还对歌剧这一艺术形式抱有尝试的态度,对在21世纪重演半个世纪之前的红色经典怀着好奇和疑问,可是当3个小时的视听盛宴之后,同学们完全被作品的艺术魅力所折服,被革命先辈的不朽功绩和澎湃激昂的革命精神所深深鼓舞。

以下是部分同学的观剧反馈,摘抄片段于此,与大家分享。

陈典:在看《江姐》之前,我从未接触过歌剧。除了气势恢宏的室内交响乐和充满民族风格的歌唱性段落之外,令我感触最深的可能是音乐歌曲和情感与情节冲突的完美融合。

台上的主角往往在情感最为充沛的时候以歌唱的形式来抒发自己的喜悦或悲伤,充满了感染力。歌曲不仅仅是在主角们对话的出现,更多的时候也是以歌唱的形式来表现自己的心理活动。比如在华蓥山上双枪老太婆和江姐两个人虽然在同一个舞台上,但是各自以歌唱的形式来表现自己内心的心理活动,在有限的空间里巧妙地表现了两人各自的担忧与善良。

令我印象最深的一个场景是第五幕的城郊某联络站,当时甫志高、江姐和蓝胡子三人轮流歌唱演绎:“快冲!快抓!快跑……”不仅充分刻画了各自内心的心理想法,而且将情节推向高潮,使我充分感受到了紧张而千钧一发的气氛。

吴康:《江姐》作为一部经典的中国歌剧,早在上世纪60年代就诞生了,经过多年的传播,像《红梅赞》、《绣红旗》这样的歌曲,几乎人尽皆知,“双枪老太婆”的名号更是传遍全国。另外,它里面的音乐具有强烈的“时代性”和浓重的中国民间曲调色彩,这样的声音在如今估计很难再有了。我也是第一次走进剧场观看完整版的《江姐》,虽然演员都比较年轻,但是能力丝毫不弱,台词,表演,歌唱都非常震撼人心。

更为重要的是,在思想方面,这部剧也引人深思。特别是站在当下这个位置,在如今如此多元化的时代,我们人生的意义和价值追求应该被放在何处。当时的时代是很混乱的,人们把崇高又纯洁的理想寄予革命,为此抛头颅,洒热血。由此可见,信仰无论何种形式,之所以能称作“信仰”,因为它被人当成了“未见之事的实证”。艺术作品的魅力或许不仅仅是在某种思想或价值判断上,更是在人类普遍拥有的情感共鸣中。

陈语:歌剧反复出现两个意象:“红梅”与“太阳”。前者由剧中江姐的丈夫老彭所写的《红梅赞》引出,寄托着江姐对于丈夫兼战友老彭的思念与遗志的继承,更象征着他们作为共产党员超凡脱俗、坚贞不屈,“梅花香自苦寒来”的理想主义精神。对于后者象征精神的刻画则并不局限于剧中共产党员们对其的正面赞美、歌颂。剧中的军统特务、叛徒汉奸等反革命分子多次提及的“乌云”,与太阳各为一暗、一明,是其对太阳、对共产主义精神的厌恶与排斥的具像化,使得观众能够更加直观地感受美与丑、善与恶。而在结尾冉冉升起的太阳,不仅是邪恶的败退、对于美好未来的展望,更是“革命精神永不灭”的具象写照。

《江姐》是一出优秀的歌剧。相信现场见到的不少年纪稍长的老人能够借助这一舞台,重温当年的感动。也相信年轻一代能够借助这一次机会,回顾、理解先烈们崇高的精神。

席姝桐:本来只想记录一下戏剧课薅的第一次羊毛,结果看到后面越看越感动最后两场听到革命胜利的时候几位老师眼里真的有光!何晓楠老师唱得眼泪掉下来(问就是望远镜看到的)

想必无论是第几场江姐演出,都是怀有同样的热忱与骄傲!也呼应了江姐那句“别说只有一次生命,如果有百次千次甚至万次生命,我都将毫无保留地献给党”。舞美真是绝!直呼好看!最后所有老师都辛苦了!