2021年,中国共产党迎来百年华诞。为庆祝建党一百周年,从党的百年伟大奋斗历程中汲取智慧和力量,上海外国语大学新闻传播学院开展“党史相册·世纪同框”活动,展示党带领国家取得的辉煌成就,展示能够直观体现百年岁月痕迹的新旧对比照片,讲述照片背后的故事。

故事讲述人:2019级新闻学硕士 严思语

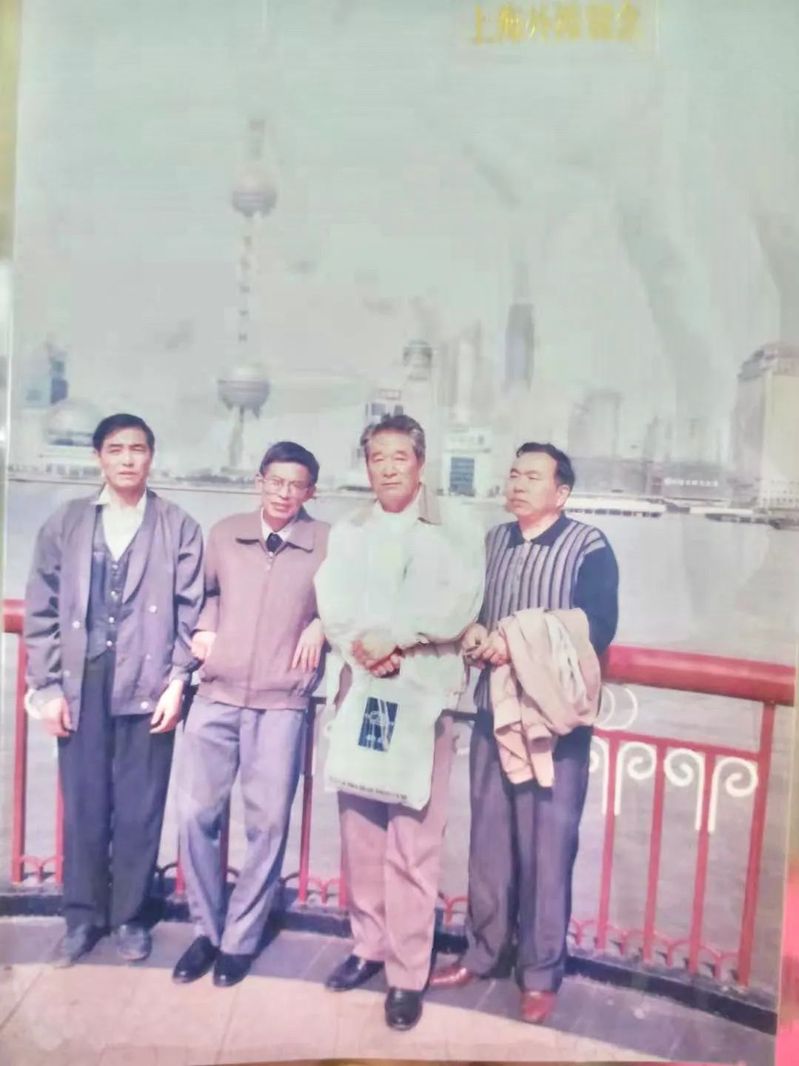

第一张老照片于1999年在上海外滩拍摄,其中从左向右数第三位穿白色外套的是我的姥爷,这是他退休后到上海来旅游时与三位曾一起在新疆生产建设兵团农一师一团二十连共事的老朋友们的合影。

前段时间部分国际品牌抵制新疆棉花,随即引发了全网声援新疆棉花的浪潮,其实新疆的大部分棉花都是新疆生产建设兵团种植。前些年机械化采摘没有普及时,每到拾花季,兵团种植大片棉花的农户就会从包括新疆在内的全国各地招募拾花工。如果没有心仪的报酬,又怎么会有人专门坐火车来到新疆采棉花呢?不论是种棉花的人,还是为改善生活去采棉花的人,都是最普通的劳动者,他们的勤劳和汗水容不得污蔑。

1954年10月,中央政府命令驻新疆人民解放军第二、第六军大部,第五军大部,第二十二兵团全部,集体就地转业,脱离国防部队序列,组建“中国人民解放军新疆军区生产建设兵团”,接受新疆军区和中共中央新疆分局双重领导,其使命是劳武结合、屯垦戍边。

1975年3月,兵团建制被撤销。1981年12月,中央政府决定恢复兵团建制,名称由原有的“中国人民解放军新疆军区生产建设兵团”改为“新疆生产建设兵团”。

兵团的棉花种植面积占全国棉花总种植面积的四分之一,棉花产量却达全国棉花产量三分之一以上,有力保障了国家棉花产业安全。当然兵团种的远不止棉花一种作物。不同的团部因为条件不同,种植的特色农产品也不同。我家乡附近的农一师一团以种植水稻和棉花为主。

兵团建立之初就奉行“不与民争利”的原则,这里说的是“不与原本就生活在新疆的少数民族同胞们争夺可耕种土地”,所以第一代兵团人都是在天山南北的戈壁荒漠和人烟稀少、环境恶劣的边境沿线开荒造田。

我的姥爷和姥姥上世纪60年代响应国家号召从山东来到南疆。照片中的另外三位也是60年代响应国家号召来到农一师一团的上海知青。因为性情相投,他们和姥爷成为了好朋友。

大家或许听过“八千湘女上天山”的故事,但其实在当时,全国各地都有人来到新疆,我母亲说她初高中同学们的父母来自五湖四海。

祖辈父辈在最好的青春年纪来到祖国西部边疆,和当年王震将军率领的359旅解放军们一起,在几乎寸草不生的戈壁滩上挖凿引水渠和排碱渠,花了一代人的时间,将植物无法生长的盐碱地改良为大片的可耕种土地。

现在的兵团下辖14个师,176个团,辖区面积7.06万平方公里。2020年兵团的全年农作物播种面积1384.89千公顷(2077.33万亩),全年粮食产量230.48万吨;棉花面积868.77千公顷(1303.16万亩),棉花产量达202.80万吨。

小时候听到老人们讲过去的故事时,我除了惊讶,没有别的太多想法,就像是听到某个带有奇幻色彩的故事。长大以后回想,在那个洋溢着最纯粹的希望和爱国情感的年代,姥爷这一代人将个人命运与家国命运如此紧密地联系在一起,将人生奉献给了家乡和国家的建设。他们的故事不止于奇幻,更是宝贵的精神财富。继承了这些故事的新一代年轻人,如果不明白他们曾经的精神和感情,就像是无根之木,无源之水。要继承这笔精神财富,就要真正理解他们,理解他们满腔的热情、希望和对国家的热爱,将它们铭记于心。他们的故事一直在指引我们不断前进。

我爱我的家乡——新疆。