编者按:与新中国同龄的上海外国语大学,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国高等外语教育发祥地之一。自创建伊始,上外便继承了革命学校的“红色基因”,与新中国同呼吸、共命运,参与并见证了新中国的历史发展。

官微推出“学习'四史' 回眸校史” 系列,讲述校史故事,以校史为切入点,学习党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史(“四史”)。

上海外国语大学创建以来,使用过很多校名。这些校名的更迭背后蕴含着哪些原因与故事?今天我们就一一道来:

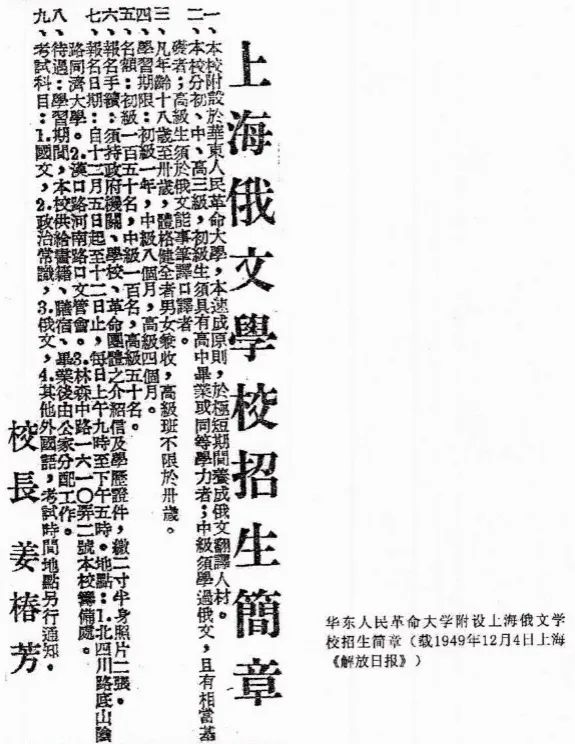

01(1949年11月)华东人民革命大学附设上海俄文学校

上外创建之初,校名定为“华东人民革命大学(以下简称`华东革大')附设上海俄文学校(以下简称'上俄')”。这个校名有三个基本元素,一是“华东人民革命大学附设”,注明这所新建学校的隶属关系是附属华东人民革命大学领导的。二是“上海”,注明这所学校所在地域。三是“俄文学校”,注明这所学校人才培养性质。这个校名据说也是陈毅市长的意见,为了尽快筹建学校,采用挂靠“华东革大”的方式最简便。因为当时刚刚解放,百业待兴,千头万绪,这样做不仅可以省却上海市委市政府的工作牵挂,也可以省却学校新筹工作时在领导体制上的牵挂。华东革大的领导体制是现成的,且己有下属分校,再多一个也不是什么问题。

华东人民革命大学附设上海俄文学校校门

从这个校名还涉及到一个关于上俄当年发布招生简章的时间问题。有人说最早是1949年11月发布的,多数人说是12月发布的。从现在找到的原始材料看,当时上海称为俄文专修学校的,不止华东革大附设俄文学校一所,那些学校也曾在《解放日报》上发布招生简章。但署名华东革大附属的,只此一家(且无“专修”二字)。而目前找到的华东革大附设上俄招生简章,最早是于12月3日、4日以校长姜椿芳名义在《解放日报》上连续两天发布的。以姜椿芳名义发布招生简章,应该是区别于那些什么“俄文专修学校”,并充分运用姜校长(著名翻译家)的个人影响力吸引有志青年报考。至于有的回忆文章说招生简章是11月发布的,不知是否把别的“上海俄文专修学校”发布的消息当成了华东革大的上俄了。从多方回忆(包括一期学员和姜椿芳的亲属)来看,华东革大附设上俄学校发布的招生消息,必定是以姜椿芳名义发布的。

《解放日报》上关于招生简章的报道

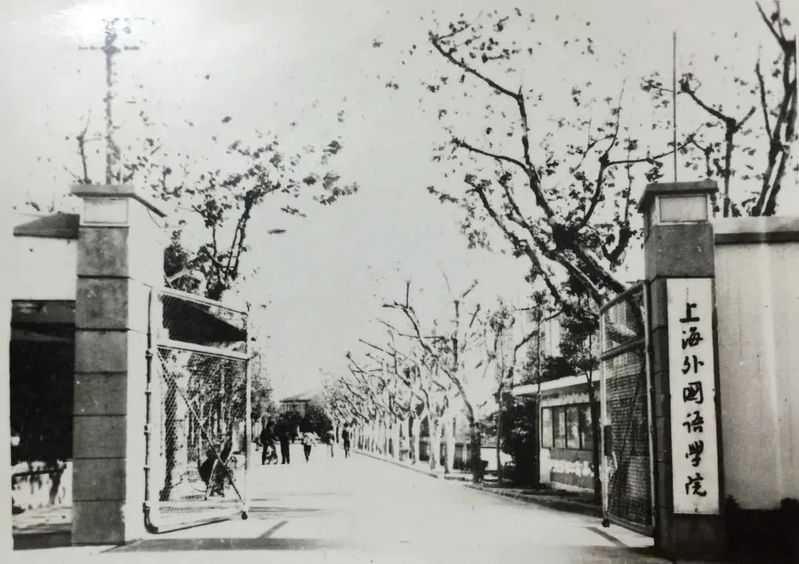

02(1950年12月)华东人民革命大学附设外文专修学校

学校成立仅一年多就更名了,改动了两个字,即“俄文”改为“外文”,是因为陈毅市长对学校建设“十分关心”,“多次到校听取汇报”,“并要求学校领导人把办学的眼光放得远一些,要尽可能地培养外语人才,不仅要培养俄语人才,其他语种人才也要培养。根据陈毅市长的指示和当时形势的需要,学校决定从第二期起增设英语班,并积极创造条件,陆续增设其他外国语。这一计划经华东局和上海市委批准后”,学校更名。而且“学校更名后,建立了东南亚语文系(以下简称为东语系),设缅甸语、越南语各一个班,印尼语两个班。”

华东人民革命大学附设外文专修学校校门

在这个校名更动中还去掉了“上海”两个字,大约也是一方面要有别于那些什么“俄文专修学校”,二是开办东语系及东南亚语种专业,主要是从福建等地招收南洋归国华侨子弟入学(实际招收了75名归侨子弟)的缘故。

03(1952年9月)上海俄文专修学校、(1952年11月)上海俄文专科学校

1951年秋,华东革大停办,学校被改属上海市委宣传部领导。1952年下半年,全国高校开展院系调整。学校东语系整建制并入北京大学东语系,只保留俄语专业。所以“经上级批准,1952年9月,校名改为‘上海俄文专修学校’,属华东军政委员会教育部领导。”

上海俄文专修学校校门

仅仅过了2个月,“同年11月,根据上级指示,更名为‘上海俄文专科学校'”。

上海俄文专科学校校门

但这2个月里对外的校名还有点混用现象。比如是年9月29日《解放日报》登载的上海高校参加全国统考招生录取消息中,把上俄就称为“上海俄文专科学校”。但当时学校内部行文仍称“上海俄文专修学校”。不知何故。直至11月24日学校接文正式更名。

这次更名,虽只一字之变(“修”字改为“科”字),却体现出了国家教育部对高校学历教育的一种规范。因为更名所称“根据上级指示”的“上级”,是“中央教育部”。这在《上海外国语大学志》(1949一1994)“大事记”中有明确记载。而原先的“专修学校”之名,只是“华东军政委员会”的批准。并且更名后,学校还根据要求一改以往教学学期不固定的做法,“学制定为3年”。另一份证明就是1953年8月,“高教部召开第二次全国俄文教学工作会议”,“提出:'俄文专科学校的任务是培养翻译干部(约占70%)和一部分师资(约占30%)”。说明“俄文专科学校”是“中央教育部”对俄语专业学历教育高校的一种规范名称。

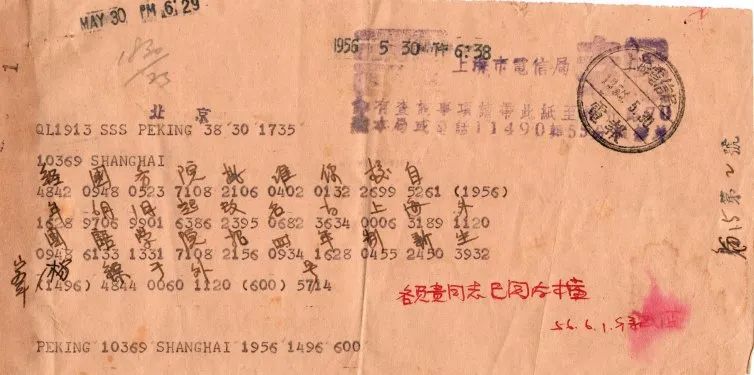

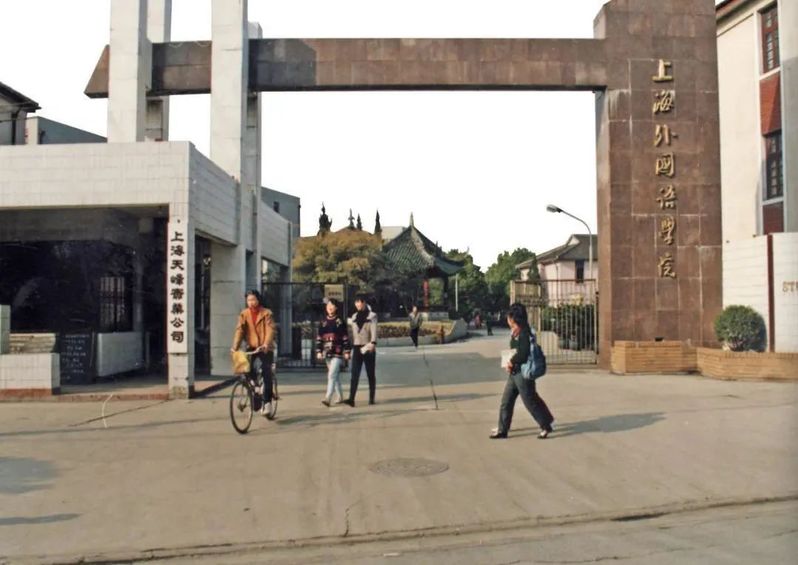

04(1956年6月)上海外国语学院

1956年高教部制订《1956—1967年人才培养规划》中,贯彻周恩来总理关于“必须扩大外国语的教学”的精神,提出“从1956年秋季起逐年扩大英、德、法等语种的招生数,并要求各地俄文专科学校积极创造条件,由单一语种发展为多语种教学,条件成熟时改为外国语学院。”1956年6月经国务院批准,学校“正式更名为'上海外国语学院'”,同时还批准学校增设英、德、法语专业,学制定为4年。

改名为上海外国语学院的电报

在这次更名中,虽然增设多语种专业也是同步进行的,但学校此前已有举办英语教育和东语系的经验,显然应属于“条件成熟”的高校,所以更名亦属实至名归。而且这次更名的等级是最高的,不是“教育部”而是“国务院”批准的,可见对大学更名的重视。更名后,学校立即“从复旦、云南、厦门、南京、四川、安徽等综合性大学和社会上聘请了100多位英、德、法语人才。相应建立了英、俄、德、法语四个系的筹委会。”1959年又增设了日、阿拉伯、西班牙语专业。自此,学校就把从单一语种专科学校转变为多语种的外国语学院的时间点,定为1956年的学校更名。这次更名也从而带有完成学校第一次大转变的历史意义。

上海外国语学院校门

上外学院西体育会路校门

05 “SISU”与“西索”的诞生

改革开放新时期以来,学校解放思想,大胆改革,紧紧围绕国家和上海市四个现代化建设的需要,主动创造条件,在加强语言专业建设的同时,进行一系列教育管理体制改革,积极增设经济与社会发展急需的非语言类专业(当时称为“涉外应用文科专业”),从1983年6月起逐步增设了“国际新闻”、“对外经济贸易”、“对外汉语”、“外事管理”(后改为企业管理)、“国际经济法”、“教育传播与技术”、“国际金融”等专业,从外国语言、文学为主的单科性多语种学院发展成为文学、法学、管理学、经济学、教育学等多学科共同发展的涉外应用文科大学。在人才培养目标上,从培养语言文学人才发展为培养掌握涉外文科专业知识技能的高质量新型外语人才。这一时期,学校的办学内涵不断深入拓展,成为办学史上的第二次转型起步。

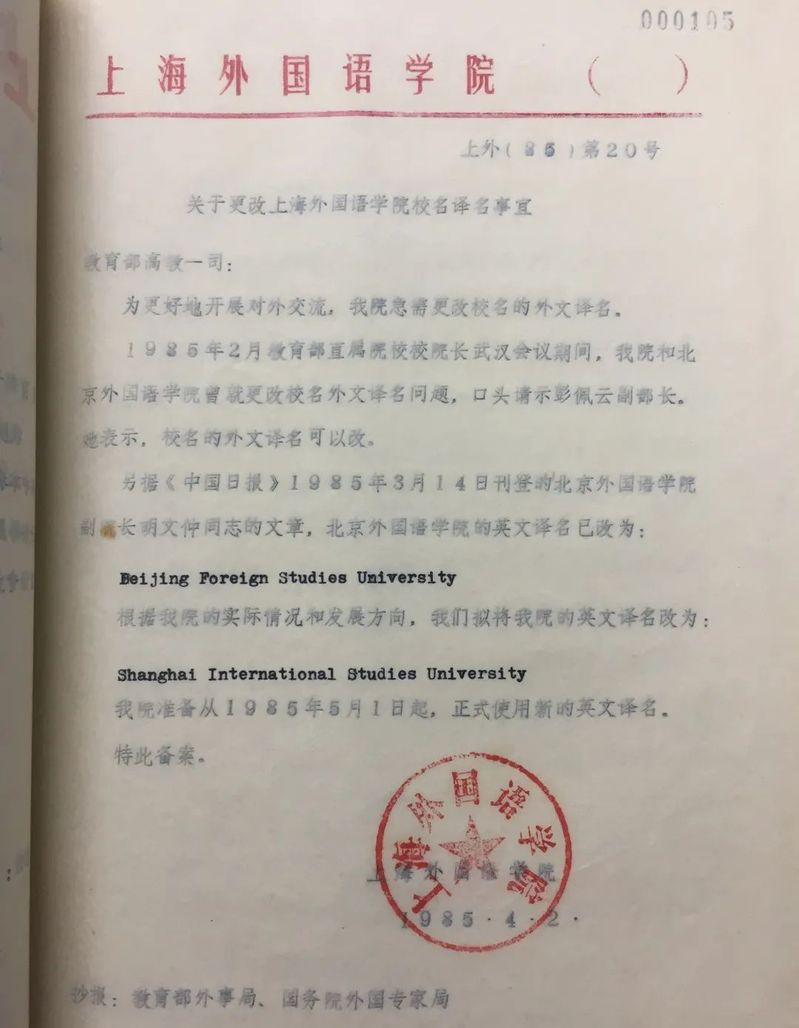

关于更改上海外国语大学译名的请示文件

(提交给教育部高教司)

1985年3月,学校提出英文译名的修改方案,以适应向多科性应用文科大学发展的办学定位,并满足开展对外交流的需要。5月24日,经教育部同意,学校英文译名由Shanghai Foreign Language Institute (SFLI)改为Shanghai International Studies University,缩写确定为“SISU”。

06(1994年2月)上海外国语大学

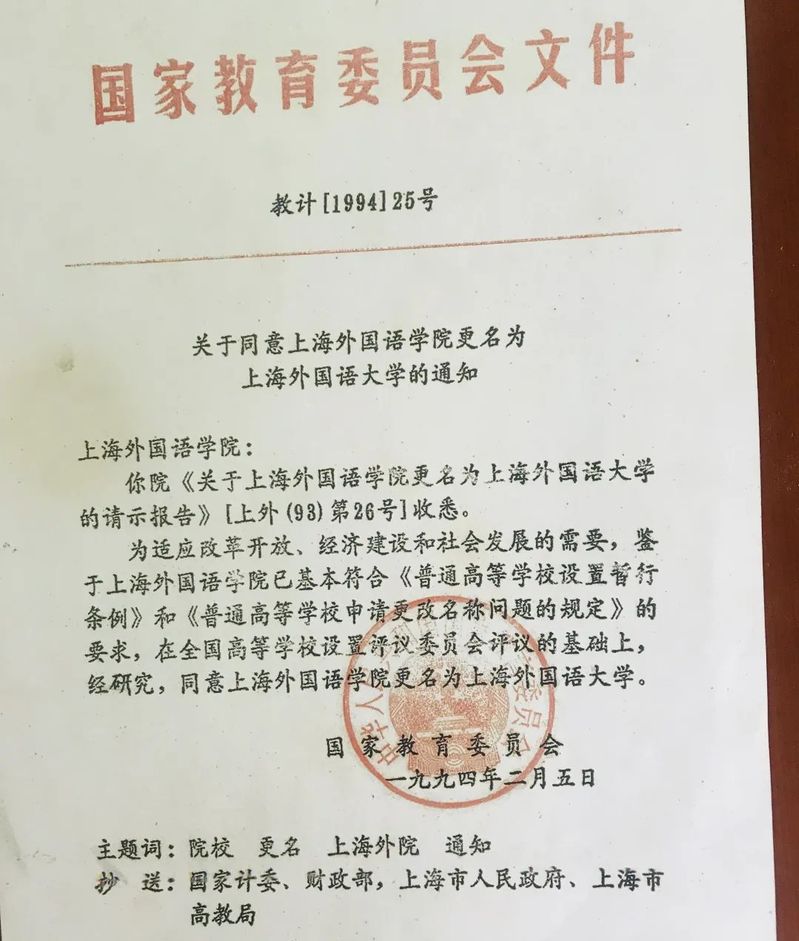

1994年初,学校已拥有11个语言类专业,8个非语言类专业,9个硕士点,4个博士点,4个研究所,6个研究中心,电化教学馆和电脑中心,以及外语教育出版社和音像出版社等,形成了多科性大学组成的基本元素。1994年2月5日,国家教委发出通知,“鉴于上海外国语学院已基本符合《普通高等学校设置条例》和《普通高等学校申请更改名称问题》的规定要求,在全国高等学校设置评议会评议的基础上,经研究,同意上海外国语学院更名为上海外国语大学。”

教育部关于我校改为上海外国语大学的通知

2月25日学校召开全校师生员工大会,传达国家教委关于上外更名的通知,部署1994年工作。3月10日在学校大门口(大连西路550号)举行隆重的更名揭牌仪式,国家教委计划建设司司长黄华、国家教委原直属高校工作司副司长温纯、上海市委副秘书长王荣华、上海市教卫党委副书记秦绍德等领导莅临,上外党政领导、老领导、师生代表及新闻界记者等出席了揭牌仪式。那天朗朗晴日,校园内外彩旗飘扬,鼓乐喧天,随着揭牌仪式进行,“上海外国语大学”七个大字在阳光下闪耀金光,全校上下欢欣鼓舞,精神振奋。上外由此揭开新的一页!

上海外国语大学揭牌仪式

从“学院”到“大学”,虽然改动的也只是一个字,但这个字是更具有实质性意义的一大步,是一个全新的格局。上外志书中的表述是,这次更名“是对全校师生员工40多年来,尤其是经过改革开放10多年艰苦努力的最好的肯定。”这次更名在当时及之后还被上外人赋予了学校完成历史上第二次转变(即从多语种外国语学院转变为多科性外国语大学)的意义。从此,上外人以这个多科性大学为新的起点,胸怀更宽阔,眼界更高远,精神更奋发,泛舟语言之海,向更远更深处“多语种+”的世界一流高校的目标冲击!

虹口校区校门

松江校区校门

潮平两岸阔,风正一帆悬。上外历史上的每一次更名,都是一次砥砺,一次前行,一次梦想,一次飞跃!今天,上外人正用自已的汗水与奋斗去创造更加美好的未来!