辞书人生

口述人:潘再平

采访整理:田力娜、刘健、金淑琴、蔡笑男

采访时间:2019年5月

采访地点:上海市宝山区潘再平寓所

潘再平,男,1937年6月出生于浙江温州,上海外国语大学德语系退休教授。1955--1957年就读于上海俄文专科学校(上海外国语大学前身)俄语专业,1957年开始留本校转学德语专业,1961年毕业后留校任教。曾担任精读课、语法专题、词典学引论、词汇学专题、报刊选读等课程教学和长期从事词典编写工作。1984--1985年、1993--1995年和1998--1999年在德国海德堡大学词典学家E·威刚特教授和杜登系列词典主编G·德罗斯多夫斯基教授的指导下从事词典学研究和词典编写工作。曾任上海外国语大学德语系主任、中国德语教学研究会副会长、国家教委高校外语教学指导委员会委员。曾受聘担任深圳快易典电子辞典研究中心德语首席顾问。被中国翻译协会授予“资深翻译家”称号。主持出版《德汉词典》、主编出版《新德汉词典》等多部德语工具书。其他作品除在国内外发表的有关词典学的论文外,有德国古典名著《痴儿西木传》、德国近代著名剧本《青春的觉醒》、德国重要作家H·伯尔的小说《莱尼和他们》、诺贝尔文学奖获得者G·格拉斯的小说《鲽鱼》(选译)以及阿登纳、施特劳斯等德国政治家的回忆录(合译)等译作。

访谈实录(下)

采访者:您在编纂词典的过程中遇到过什么困难或挫折吗?

潘再平:我们这些编者,在70年代初着手编写工作时,都还是辞书工作的门外汉,所遇到的困难是可想而知的,确实是“摸着石头过河”,要多请教老前辈(例如前面提到的访问有关学者),并在不断的挫折中总结经验、纠正错误。例如,前面已经讲到,由于当时在文化大革命中受“左”的思潮的影响,片面追求“革命思想性”,不顾德汉词典以德语为原语,以汉语为目的语的特点,从《毛主席语录》的德文版中去摘录语录的德文翻译语句,将其用作词典中的词例。虽然实际上被录用的这类词例是极少的,而且也只是编写初期发生的现象,但在认识到这种做法是不当的举措以后,还是需要花不少时间,从已编的词条中,把这些翻译的词例一一寻找出来删除掉,造成了不必要的返工现象。编写工作在文化大革命中受到“左”的政治学习和“运动”的干扰是常有的事。工作要让位于政治学习和“革命行动”,工作只能断断续续。许多同志只能通过加班来弥补。白天学习,晚上工作。在编纂工作的几年里,我自己经常工作到夜里12点甚至更晚,几乎没有节假日,唯有这样才能把时间补回来。

在编写工作中所谓的“蓝本”问题上,我们曾有过一段“纠结”的过程。我们曾过度依赖瓦里西(Wahrig)这本词典。当时这部词典刚出版,我们想编词典却没有经验,就将这本词典当作蓝本,其结果无异于是去翻译这本词典。后来我们认为这不是我们的路子。我们所编的词典,是给中国读者使用的。我们要编我们自己的词典,编适合中国读者的,能解决中国读者德语学习难点的,具有中国特色的词典。于是我们又放弃和纠正了原先的一些做法。这又给我们在早期的工作中造成了一些返工现象。

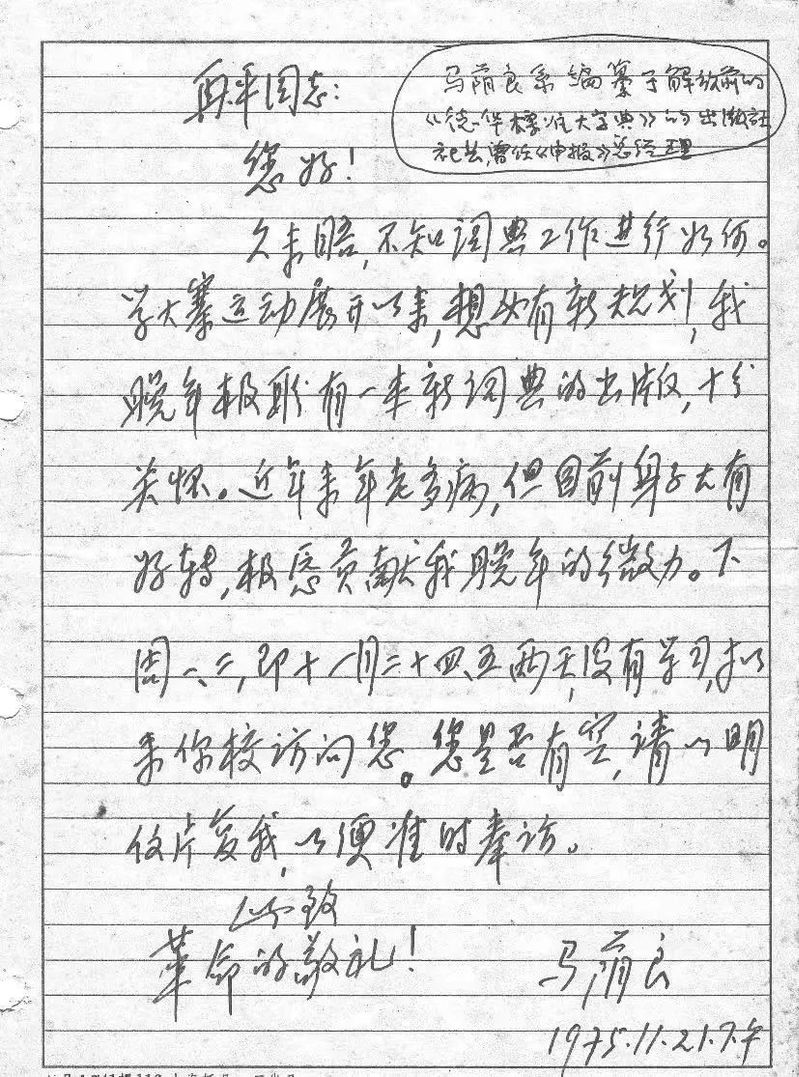

再平同志:

您好!

久未晤,不知词典工作进行如何。学大寨运动展开以来,想必有新规划,我晚年极盼有一本新词典的出版,十分关怀。近年来年老多病,但目前身子大有好转,极愿贡献我晚年的微力。下周一、二,即十一月二十四、五两天没有学习,拟来你校访问您。您是否有空,请以明伩片复我,以便准时奉访。

此致

革命的敬礼!

马荫良

1975.11.21下午

注:马荫良系编纂于解放前的《德华标准大词典》的出版社社长,曾任《申报》总经理。

1979年6月德汉词典编写情况,右立者为编者之一,北京大学W.Zeisberger教授

采访者:原来词典的编纂工作这么不容易。潘老师,您在退休后都有什么个人活动呢?是否还在继续词典的编纂呢?

潘再平:我退休后基本上一直在搞词典或做与词典有关的事。(一)1999年7月退休后,第二本词典即《新德汉词典》(《德汉词典》修订本)刚完稿,但还没有出版,还有大量工作要做。我作为主编,必须常跑出版社,跑印刷厂,许多问题都要去解决。这段时间,即自我1999年7月退休后在《新德汉词典》2000年7月出版前,是我为这部词典做收尾工作的阶段。(二)接下去马上要再编一个修订版,即《新德汉词典》(第三版)。这是迫在眉睫的事,也是早已规划好的工作。德国杜登出版社的词典都是每隔几年修订的。杜登出版社跟我保持着良好的关系,其时任主编Drosdowski对我很照顾,他允许我们无偿使用他们所编的新正字法整套例释表。我们为什么急于再次修订《新德汉词典》呢?当时出于两方面的考虑:一是德语新正字法已经从2006年8月1日起被正式推广使用了,而我们现有词典中使用的还是老正字法,这是非改不可的,也是非做不可的工作。二是在20世纪70和80年代之交,互联网、电信、高科技等领域的新词、新义井喷而出,这也迫使我们再次对词典进行修订。我们第一版是1983年的,第二版是1999年的修订版,第三版是2010年的《新德汉词典》。我们每次都增加了1万多个词条,目前的《新德汉词典》已拥有近12万词条了。如果说,首版的《德汉词典》的规模尚属“准大型”的话,现在的《新德汉词典》已是实实在在的大词典了。(三)从2009年起,我即开始着手编写早先已曾承诺的一部日后可转制成电子词典的,收词约7万的词典,定名为《新德汉实用词典》,经过与合作编写人员历时10年的共同努力,这部词典现已完稿,正陆续交付出版社排版。(四)退休后,除上面所谈的继续从事的词典编写工作外,还有两件事也是与词典有关,且颇为费时的事。一是2000年9月在维也纳召开的为时一周的国际日耳曼学者学术研讨会。之所以要提及这次研讨会,是因为我作为该研讨会“词典学学科组”的三个主持人之一(另两位分别是奥地利维也纳大学的教授和德国海德堡大学的教授),必须在研讨会正式召开之前(约一年),作大量准备工作:从1999年下半年开始,须阅读多国词典学学者寄来的拟作大会报告的论文,并一一对其提出书面意见,以作为遴选的参考。这对于我来说,确是一桩非常艰辛的工作。而在研讨会期间,我作为非德语母语主持人,更是勉为其难,但那段时间对于我也是一次难得的历练,但老实说太累人了。后来又有德国亚琛大学要举办类似的国际词典学研讨会,来信聘请我当外方主持人(他们需要这种“国际性”),被我婉言谢绝了。第二桩仍然与词典有关的事是,2008年我被聘任为“深圳快易典电子辞典研究中心德语首席顾问”,为德汉电子词典“快易典《德语王》”的改进和完善进行了相当长的一段工作。

关于词典编写工作的科研报告会(1976年)

采访者:潘老师,您在编撰词典的过程中有哪些难忘的记忆?发生过哪些让您特别印象深刻的事情?比如条件艰不艰苦?

潘再平:当时我们条件很差,有时也很艰苦。我曾住在上外分部一间阁楼里,房间非常狭小,冬冷夏热,仅有的一扇“老虎窗”既高又小。夏天因为炎热难熬,我房门通常都是通宵敞开的(当时我妻子户口不在上海,我们是长期分居两地的)。听说常有学生讲:只见潘老师汗流浃背地坐在老虎窗下写呀写的…。当时我点的是一盏100瓦的灯。一天夜里,已经12点多了,我正在灯下工作,正碰上红卫兵们来查房,他们指责我说:你一个人点100瓦的灯,什么意思?!我说,这是电工肖师傅亲自为我安装的,因为我这个灯吊得太高,原来的灯泡也太小太暗了。红卫兵无奈,回我一句:明天换个小点的,注意节约!我说:知道了。有一次,由于夜里睡眠不足,白天过分劳累,人一时迷迷糊糊的,竟把手里提着的刚从开水灶打好水的热水瓶,从手中滑落了下来,砰的一声,自然是瓶碎热水涌,弄得满地狼藉。后来被一个目睹此事的北大同事传为笑谈。

采访者:我了解到,您一开始是学俄语的,后来是什么原因让您和德语结缘的呢?

潘再平:我是1955年从温州作为应届毕业生考进上海俄文专科学校(简称上海俄专,即上外前身)的。我念书时理工科不行,文科还可以,而我外语学得很好。高中时,我们学的是俄语,因为我的中学母校俄语有好师资。俄语老师觉得我俄语学得好,就推荐我去考上海俄专。当时上海俄专向我们学校寄发了一些宣传材料,介绍学校的专业情况,还有一些彩色照片,介绍一些老师留学苏联时的学习生活情况,对我很有吸引力,加上俄语老师的大力推荐和激励,再说当时正处在学习苏联的热潮中,于是我就毅然以俄语专业为唯一志愿报考了上海俄专,并被幸运录取。我作为一名出生于当时尚属十分落后的小城温州的高中生,突然要到大上海去上大学,兴奋的心情是不言而喻的。当时温州还没有公共汽车,我第一次坐长途汽车,到金华转火车,也是第一次看见和乘坐火车。坐了一夜火车后,清晨一到达上海,我正以忐忑不安的心情,琢磨着该如何找到大学去报到时,就在北(火车)站大门口赫然看见一幅“欢迎上海俄专新同学”的大幅横幅,我随即喜出望外地迎了上去,无比激动地说:“我是俄专的!”来车站迎新的学长们知道我是俄专的新生后,立即热情地将我带上迎新的校车。不一会儿,校车上就聚齐了当天来自各地的俄专新生,接着我在校车上与刚结识的新同学们一路欢笑地被接送到了俄专校园(即今上外虹口校区老校园)。那辆接送我们的绿色敞篷卡车,我至今还记忆犹新。当车子进入校园时,只见一条长长的林荫大道,两旁彩旗招展,锣鼓喧天,右边是400米跑道环绕的绿色天然草皮的标准足球场,后面是25米泳道的现代游泳池(这样的足球场和游泳池据说当时在上海也是不多的,更是我从未见到过的),远远望去,在树萌中映衬着乳黄色的日式教学楼…。如此气魄的景象,让我这个刚到的新生兴奋不已。行李刚一放下,就有四个同乡学长来找我,原来他们先前早已打听好来自温州的新同学的姓名和分配到的宿舍房间号。他们向我做了自我介绍,免不了向我问这问那,还给我介绍学校的大致情况和各主要场所。当天学校还派了那辆绿色的敞篷卡车,送我们新生到市区游览。而我因心急,已早早独自出去了。我盲目地沿着宝山路走,直至看到久闻其名的国际饭店。回程时不认得路,幸好走到了外滩,正好看到标有“上海俄专”四个白色大字的那辆绿色敞篷卡车就停在那里,正准备把游览市区的新同学接回学校。此时我正疲惫不堪,正当无助之时,突然看到“自己”的车,真有“终于到家了”的感觉。如此这般的经历和景象,60多年来一直栩栩如生地存留在我的脑海里。母校从一开始就给我留下的亲切、温暖的印象,似乎向我预示着:我将会在母校这个大家庭里拥有一个良好的、愉快的学习环境和美好的未来。当时我们学校让我印象很深刻的是,语言实践气氛非常浓厚。一踏进校园,就随处可以看到墙头的俄语标语:“Говорить только по-русски!”(只能讲俄语!),就是随时提醒学生,不要忘记用俄语互相交流。后来母校改名为上海外国语学院后,也继承着语言实践的好传统。我刚开始学德语时,以外语实践为主要目的的“外语课外活动”开展得蓬蓬勃勃。记得当时担任“全校外语课外活动委员会”的主任是德高望重的英语系主任方重教授,足见学校对外语实践的重视程度。我当时是学生会外语课外活动的一名干部。我们班级的外语课外活动也开展得非常好。常常演出一些自排的德语节目。我还曾扮演一个角色在大礼堂演了一台自编的表现法国人民反抗纳粹的德语话剧,叫“Café de la paix”(“和平咖啡馆”)。当时有一种说法,说是(学外语的学生)北大重文学,上外重习践,所以上外的学生毕业后能立马派上(翻译)用场。我自己的一些经历也从一个侧面印证了这一点。我一个高中最要好的同班同学,叫陈宣圣,他跟我一样也是理工科不行,文科很好。1955年我考进上海俄专时,他考进了北京大学外文系德语专业,比我先念德语。后来我转专业学德语时,他已是北大三年级。1959年,我作为上外德语二年级学生,与其他几名同学一起被派去当来沪访问演出的东德德累斯顿交响乐团的口译,还完成了一次上海市委宣传部长石西民同志接见该交响乐团团长时的口译任务。就在同年的暑假,我同这位北大的德语四年级的老同学会面时,他竟然笑着(显然是故意夸张地)跟我说:“潘兄,你千万别跟我讲德语,我德语一句也不会说!”他接着说明:他阅读还行,口头实在不行。他1959年北大毕业后,在总参工作到退休,翻译了大量资料,也出过军事专著。也许,我们注重语言实践,确是我们上外的一个特点。还有,我和其他同事在国外都有过这样的经历:常常有德国人会向我们发问:你德语说得这么好,你是在德国哪里学的?当我们说,是在中国国内学的,他们就会觉得十分奇怪:在中国怎么能把德语学得这么好呢?反过来比较一下德国的汉学家,他们中有许多确是汉学了得,却开口困难。当时海德堡大学汉学专业主任Debon教授赠送我他的一部汉学专著时,跟我说:潘先生,我真羡慕你们作为日耳曼学者都能流利说德语,而我作为汉学家却开口很困难。其实这位教授的汉学功底很深厚,他送我的那本书,就够我学习的了。

现在我谈谈,我是怎么会从俄语专业转到德语来的。还是先从学俄语开始吧。我当年考进俄专时,已有高中三年良好的俄语基础,加上进校后,受“老俄专”良好学习氛围的熏陶,心情好,动力足,学习自然不错。当时学校以通过考试选拔的方式,从总共的14个班级中挑选部分学生,成立了第15班,即所谓“先进班”,我成了“先进班”的成员,任教教师是时任苏联驻沪总领事夫人КИРА ИВАНОВНА。在“先进班”里,我学习更起劲了。两年下来,各门考试成绩全优,还得了一个“优等生”的奖章。当时年少气盛,也很自负,自以为自己俄语了不起了,口语笔头都能应付了,想深造也可以自学了,可以暂时抛开俄语,学其他的了。那时候我们都知道德国科技先进,工业发达,特别是西德。所以我想我应该学德语。正好1956年我们学校改名为上海外国语学院,决定于次年除俄语外增设英、德、法专业。因为其中包括德语,所以我非常高兴。有一次,我作为学生会外语课外活动委员会的一名干部同另一名同学一起去采访我校党委书记涂峰同志。采访事毕以后,我战战兢兢地向他提出了我本人想转学德语的愿望,问他是否可以。他问为什么,我说我觉得经过两年俄语学习,已基本打下了基础,以后可以自学提高了。我想再学一门语言。听说我们学校就要增设德语了。德国科技很发达,学好德语今后对国家一定很有用,我想转学德语。不料他听后很高兴,他说你年轻人有这个想法很好,我支持。不久以后,正赶上1957年的“大鸣大放”,校园里出现了大量关于“俄语人才过剩”的大字报,许多同学提出从俄语转学其他专业的要求。为了听取这些意见,当时的高教部部长杨秀峰还亲自到学校里来看大字报,听同学们的意见。后来,转专业的要求被正式批准了,有转英语的,有转法语的,也有转德语的,我当然也乘机实现了我本来的愿望:我被批准转入了我校首届德语专业。首届不对外招生,生源都来自本校和各地俄语专业或其他专业转来的同学。

采访者:您学德语时,课程设置和师资情况是怎样的?

潘再平:课程很简单:词汇、语音和语法,到了高年级还有翻译,从三年级开始再开设第二外语英语。担任主要课程的一般是外教。当时除了外教,还有从其他大学或单位调来的老教授、老教师。过去一些知识分子留学德国,学业有成后带了德国妻子回到上海,其中一些随丈夫在上海定居的文化程度较高的德国人,应聘来我校任教。教我们四年的支太太,中文名支爱娣,是一位非常优秀、很有学问、极受我们尊敬的老师,她早年毕业于莱比锡大学,70年代改入中国籍后就晋升为我们德语专业第一位正教授。她是我国著名电信工程和测量仪器专家、中国科学院院士支秉彝的妻子。也曾长期教过我们的诸太太,中文名诸希伦,她也是我们《德汉词典》的编者之一,早年毕业于柏林大学。她的丈夫诸凤仪,是我国著名经济学家,曾任上海财经学院副院长。教我们语音的裘太太,中文名裘洛依,是我国著名的外科医师、中国科学院院士裘法祖的夫人。教我们语法的,则是我们德语专业的创始人之一厉家祥(字麟似)教授,他早年留学日本和德国,获耶拿大学法学硕士学位和海德堡大学哲学博士学位,曾任蒋介石对德外交顾问和国立中央大学教授。也教过我们词汇课的,以德语口语能力极强而给我们留下深刻印象,早年留学柏林的凌翼支教授来自南京大学。据说他当年在德国时专为中国同胞受欺凌时抱不平、打官司,还曾应当时德国共产党主席台尔曼之邀,在柏林一次群众集会上代表中国留学生发表反对纳粹的演说。还有很受学生们爱戴的,担任过词汇和语法课的严庆禧博士,早年留学德国耶拿大学,攻读经济学,1979年退休后,应聘为德语系兼职教授。他曾捐巨款(10万元,后增加至20万元)设立“严庆禧教授教学科研基金会”,为促进我系的科研和教学工作作出了重大贡献。他也是我们《德汉词典》的编者之一。当时担任德语专业主任的李晓,据说曾当过阎锡山的德文秘书。

1957年念俄语期间在苏联驻沪总领馆和俄语老师总领事夫人КИРА ИВАНОВНА合影

采访者:潘老师,请问您对于我们目前德语专业的发展有什么建议呢?

潘再平:现在我们的几位系领导工作都很棒,各方面都发展得很好,是我担任系主任时无法比拟的。系规模扩大之际人员并没有大幅扩充,所以他们工作非常辛苦,我是看在眼里的。我只殷切希望,母校和我们的系所培养的学生都能成为品学兼优、德才兼备的人才。作为一个人才,品德是最重要的。在品德方面,首先要有爱国主义情怀。我们的学生,都应该是爱国的。热爱我们的祖国,这是首要的、必具的素质。在学业方面,我觉得我们德语专业的学生,应该狠下苦功,把德语基本功练得扎扎实实。只有具备了扎扎实实的德语基本功,需要德语时才能应付自如,得心应手。课堂里的四年是引路,深造在课外。要真正学好德语,光靠大学教材里的那点课文是远远不够的,还要靠自己大量阅读和大量语言实践,来充实自己的外语功底。在学习外语的同时,也不能忘记不断提高自己的汉语语文水平。不要以为:“我只要学好自己的专业就行了,汉语又不是我的专业,汉语谁不会呢?我们中国人开口就能说,信手就能写。”因此往往不注意提高自己的汉语水平。其实,没有相当的汉语水平,做事是很吃亏的。母语水平是我们知识分子的“老底”。良好的汉语表达能力对于做任何事情都是必须的。提高汉语水平的必由之路是,就像学习外语那样:大量阅读经典著作。

采访者:潘老师,您的话给我很多启发,特别是您提到的德才兼备和爱国。作为一名外语学生,对此也有很多思考。我们学习外语,不能只是为了个人,为了自己。

潘再平:对,你看我们第一代革命老前辈,他们革命一生,不是为了自己的生计,而是为了自己认定的主义,为拯救民族于水火,为祖国的独立和解放而奋斗终生。他们是真正的、最坚定的爱国主义者。

采访者:潘老师,您在上外学习、工作了几十年,您觉得上外给您以怎样的影响?

潘再平:我从18岁上大学起至退休,都在上外度过。退休后,我还是上外人。是上外培养了我,造就了我,铸就了我的人生。在我就读的五六十年代,上外给了我以良好的马列主义毛泽东思想的政治思想教育,使我成为一名共产党员。在业务上,把我从一名青年学生培养成为了一名能够以自己在这里所学到的业务知识为社会做出了一些事情的知识分子。我的人生道路是由母校铺就的,我对母校怀有深深的感恩之情。